「夢見る少女たち」同人誌レビュー『リレイション・バレイ1』/リレバ

同人誌レビュー『リレイション・バレイ1』

1.初めに

リレバの漫画が好きだ。

こうして「好き」という言葉を口に出して伝えることは、関係性の谷を飛び越えることに等しい。好き、と口に出して言った瞬間、これまでと同じ関係性ではいられなくなってしまうからだ。それは相手が物であっても、人であっても変わらない。

ここでいう関係性の谷とは、「貴方と私の間にある境界」と言ってもいいし、「友人と恋人の間にある境界」と言ってもいい。

ありとあらゆる物事の間には境界がある。線を引かれ、区切られている。そういう風にして世界は形作られている。そして時々、少女は境界を越えようとする。境界を越えた先に、どうしても欲しいものがあるからだ。

もしかしたら落ちるかもしれないという恐怖をぐっと飲みこんで、勇気を出して飛び越えて、向こう側へと着地する。谷の向こう側には大切なあの子が立っていて、隣に寄り添い手を繋いだり抱きしめたりして、そうして少女たちは幸福になるのだ。境界を越えてめでたしめでたし。ハッピーエンド。

……本当にそうだろうか?

境界を越えただけで、少女は何一つ問題のない楽園の地へとたどり着けるのだろうか。世界は幸福に完結するのだろうか。人間とは、少女とは、恋とは、関係性とは、もっと複雑で曖昧で、だからこそ胸が苦しくなるほどに切ないものなのではないだろうか。

他者との間に引かれた境界とは、そもそも何なのか。

『リレイション・バレイ1』とは、サークル「リレバ」の仲谷さんによって描かれる、複雑な関係性と境界を越える恋についての総集編である。

2.境界を越える恋

『銀の火』はレミリアと咲夜の関係性についての物語である。

作中で少女たちは互いに好意を抱いているのだが、相思相愛と言い切ることは難しい。妖怪にして主人であるレミリアと、人間にして従者である咲夜の間には、飛び越えなければならない谷が存在するからだ。

相手の目を見つめて素直に好意を伝えるレミリアに対し、咲夜もまたレミリアへの好意を伝え返すのだが、それはレミリアが望んだ返事ではない。「お慕い申し上げておりますわお嬢様」という言葉遣い、相手の前に跪き顔を伏せ手の甲にキスをする仕草、それらが示すのは、一人の人間としての十六夜咲夜ではなく、吸血鬼の従者としての好意でしかないからだ。

事実、レミリアはこの返事を「フラれた」と表現する。レミリアが求めているのは立場に則った礼儀正しい好意ではなく、その身を燃やすような恋なのだから。主人と従者、という関係性を越えた先にあるものをレミリアは求めている。

そして、実を言えば咲夜もまた同じなのだ。

レミリアが望んでいるように、咲夜もまた従者の仕事としてではなく、一人の人間としての恋心を抱いている。ただしここで問題となるのは、十六夜咲夜はメイドをやめるつもりがない、ということだ。

メイドをやめて恋人になるのではなく、メイドのままに恋を伝えたい。強欲というか、無理難題というか、感情の迷路じみているが、それを望むことこそが人間が持つ強さなのかもしれない。命が短い人間の、何もかも燃やし尽くすような熱を持った想い。

夢見るような、少女の恋心。

夢を現実に変えるべく、弾幕に乗せてそれは相手に放たれる。

果たしてどういう結末に至るのかはぜひ本編を読んでほしいのだが、大事なのは、関係性を変えることを望むのならば、それは崖を飛び越えるような勇気が必要なのだ、ということだ。

けれど、勇気を出して飛び越えたとしても、人生はそこで終わらない。むしろ、越えた先にあるものこそが本質なのだと、『リレイション・バレイ1』に収録されている物語は強く訴えかけてくる。

3.境界の先にあるもの

『月哭』は慧音と妹紅の関係性についての物語である。

二人の仲が親密であることは作中冒頭ではっきりと描かれている。弾幕遊びでぼろぼろになった妹紅のことを心配する慧音は、妹紅に対する好意をいっさい隠さない。永夜抄の一件を経たことで、二人の仲は恋人のように親密になる。

ただしそれを、妹紅は必ずしも肯定的に捉えてはいない。

好意を受け入れ、キスをして、共に眠る。仲睦まじい関係性を、妹紅は「必要以上の親密さ」と表現する。これは自分という世界には本来不必要なものなのだ、と線を引いている。にもかかわらず慧音のことを拒絶しないのは、妹紅もまた、慧音のことが好きだからだ。

互いに、互いのことが好きで。

けれど、求めているものが違うから、どうしようもないほどに胸が苦しくなる。

両想いというだけでは満足できない。縁のない他者から境界を越えて縁のある友人となり、そこからさらに境界を越えて両想いの恋人となっても、まだ満足することができない。境界を越えた先にあるのはハッピーエンドではなく次の境界でしかない。

それでも、満足できないのなら。

少女は境界を越え続ける必要がある。

想いを燃料に境界を越えて、境界を越えて、境界を越えて、境界を越えて、関係性の谷を越え続けて、そして、その先に待っているのは、越えてはならない最後の一線だ。

境界を越えることは大事だが、同じくらいに境界を越えないことも大事なのだ。越えてはならない境界、越えることのできない境界も確かに存在する。そのことは、幽々子と紫の関係性について描いた『ルミナスバタフライ』においても表現されている。

西行寺幽々子は生きていたときのことを何も覚えていない。西行妖の下で眠る「富士見の娘」が誰であるのかを理解していない。完全に境界が引かれていて、その二者を隔てる境界を幽々子は越えることはできない。境界があることさえ認識していない。

認識しているのは、紫だけだ。

紫は知っている。幽々子の失われた記憶のことを。西行妖の秘密を。富士見の娘が蘇るということは、ここにいる幽々子が死ぬということだと知っている。望みさえすれば、境界を越えられることも知っている。指先にほんの少し力を込めるだけで、関係性の谷を越えられるのだと、紫は知っている。

知っているだけだ。紫は何もしない。境界を越えはしない。境界を引くことはあっても、境界を越えることはしない。

生と死の境界を踏み越えたのは富士見の娘であり、紫はただ見ていただけだ。『ルミナスバタフライ』においても、幽々子と紫の関係性は何も変化することなく維持される。夢は現に変わらず、手に入ることのない死を夢見るように生きていくのだ。

境界の妖でありながら、八雲紫は境界を越えない。関係性の谷を越えようとはしない。なぜならば、彼女が求める楽園とは、それ以上関係性の谷を越える必要のない場所であるからだ。

最後の一線を越えた先にある行き止まり。夢のような楽園と、そこに生きる少女たち。それこそを、紫は欲している。

4.境界とは何か

『スペクトルの気持ち』は装丁を物語に組み込んだ傑作である。

物語の冒頭、フルカラーの色鮮やかな装丁で描かれる博麗神社での宴会。種族も陣営も関係なく繰り広げられる大宴会は、多様性に満ちた色鮮やかな宴会であり、フルカラーで印刷されることで賑やかさを増している。

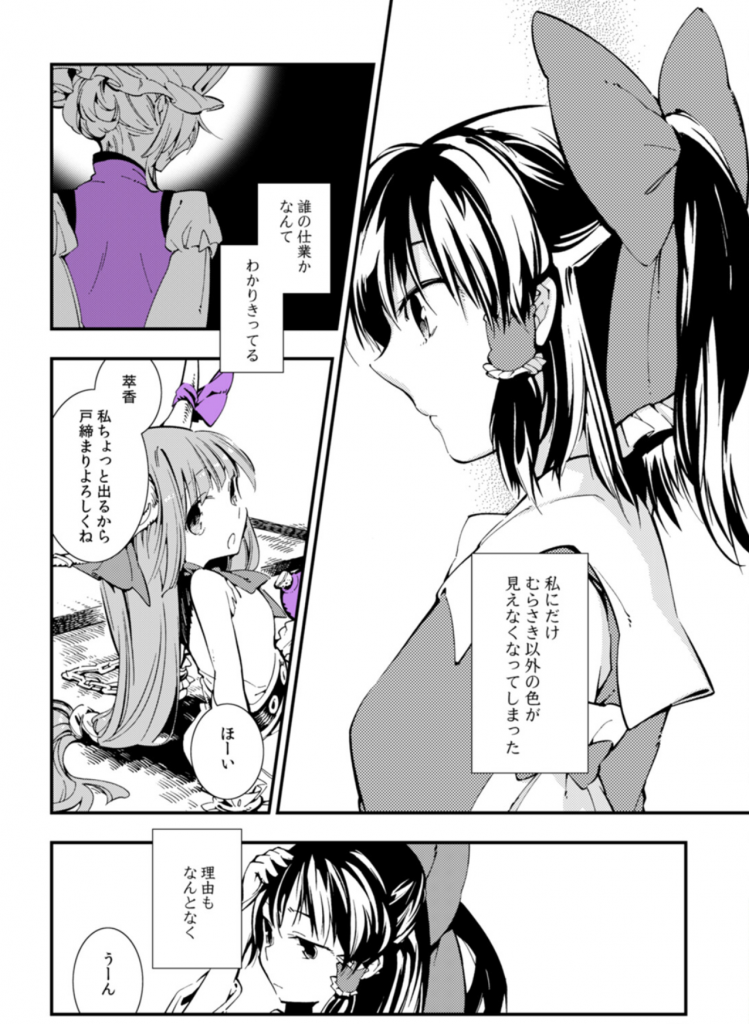

宴会の端では、霊夢と紫が密やかにキスを交わす。「ここ脱け出しちゃいけない? 二人でどこか…」と二人きりになることを紫は望むが、人気者である霊夢を独占することができない。それを不服に思った紫は――という冒頭4頁までが、フルカラー印刷。

そして、次の頁から始まる本文は、今度は二色刷り印刷となる。基本となる黒色スミ印刷と、むらさき色のベタ塗り印刷で作品は構成される。これは宴会の翌日、霊夢の目に起きた異常と重ね合わさった演出である。

素晴らしい。

むらさき色以外が消え失せてしまった味気のない霊夢の視界を、二色刷り印刷をすることによって読者と共有しているのだ。冒頭をフルカラーで表現しているからこその印象的な落差に、読者もすんなりと霊夢に感情移入することができる。

むらさき色しか見えない、色褪せた世界。

繰り返すが、これは本当に素晴らしいことなのだ。感動さえした。二色刷りを使って表現したことだけではなく、作者の仲谷さんが徹底しているということが何よりも素晴らしいのだ。

技術的な話になるが、二色刷りというのは二つのインクを混ぜ合わせて印刷する技法のことである。この場合は黒とむらさきの二色刷りなので、技術的には混色を作ることは可能なのだ。ちょっとだけくすんだむらさき色、ほとんど黒同然のむらさき色、濃度を薄めたむらさき色……といったように、二色のインクがあれば複雑な色表現も可能なのである。

仲谷さんはそれをしない。できないのではなく、徹底して行わない。全ての頁において、むらさき色はベタ塗りで描写され続ける。挙句の果てには、この表現だ。

少しもきれいではない、おそろしい夕焼けだ。むらさき色の濃淡、グラデーションで夕焼けに染まっていく空を表現することも可能なのに、描かれているのは「むらさきか、そうではないか」という徹底さ。境界は明確に引かれ、むらさき色は黒とも白とも混ざらない。

何にも混ざらない、ということ。

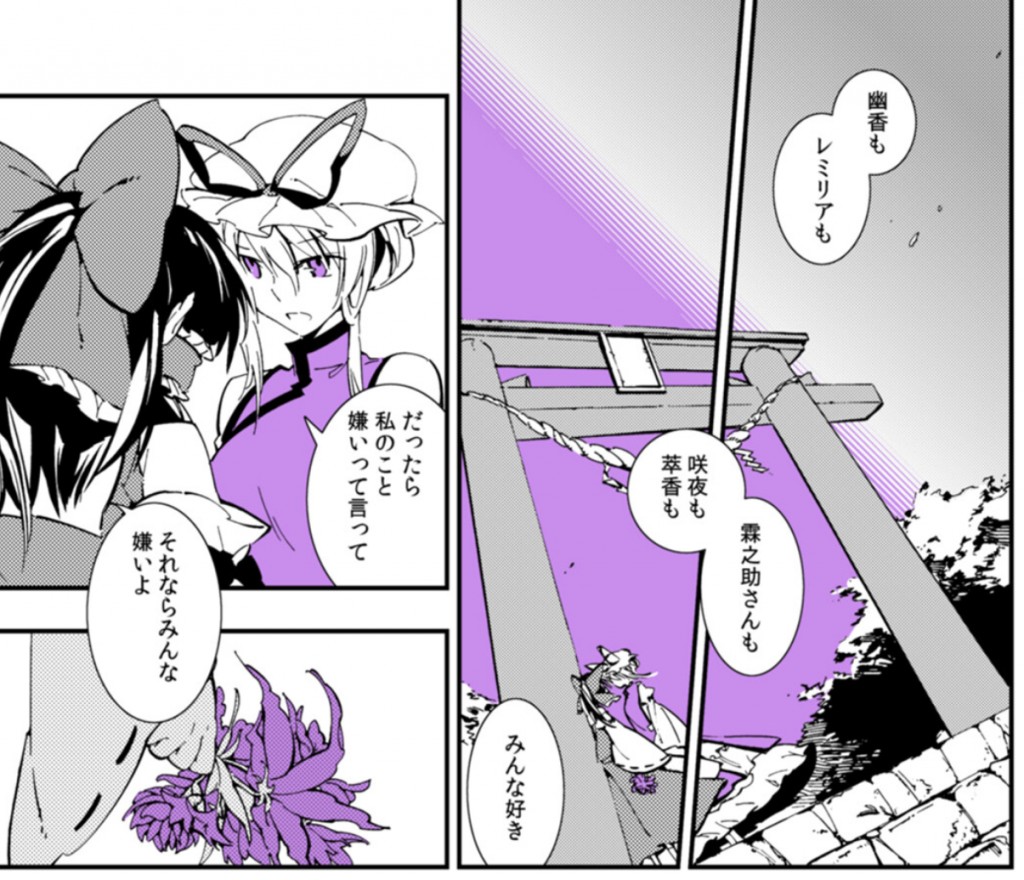

ひとことでむらさき色と言っても、本来ならば幅広いものだ。むらさき色の花が、桔梗やクレマチス、ダリアに菫と様々あるように、だ。空に浮かぶ虹を見て、どこからどこまでがむらさき色か、などという定義は見る人によって異なるだろう。人間の感情が複雑であるように、色というものもまた複雑で幅広いものなのだ。

けれど、八雲紫は、それを望まない。

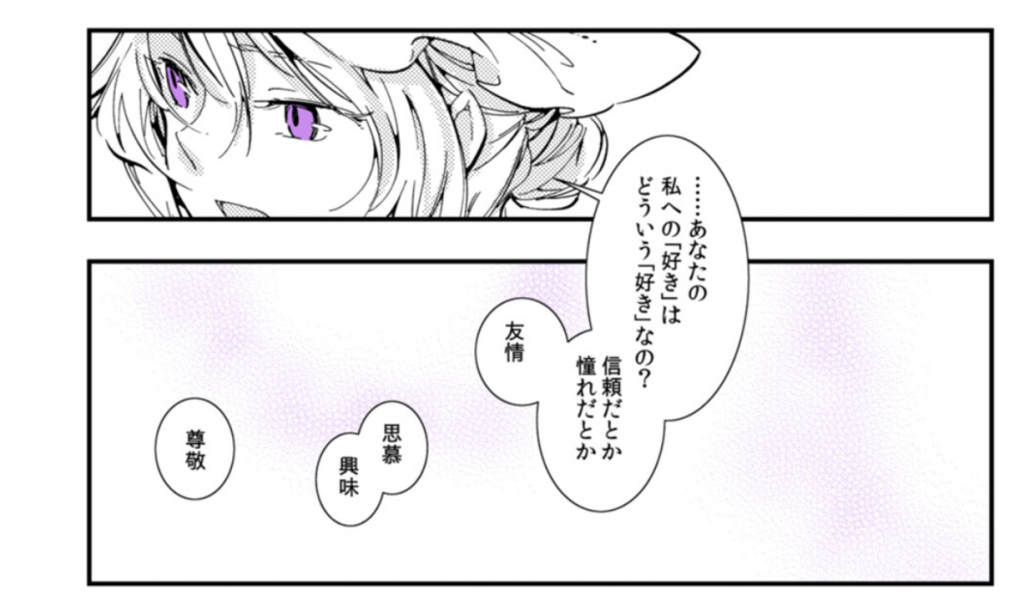

彼女は曖昧なものに境界を引いて、他と区切り、固定しようとする。色に。感情に。関係性に。名前をつけようとする。

関係性に名前をつけて固定してしまえば、それ以上変化することはない。複雑さを失った単色の関係性は、ある意味では完結し、完成しているともいえる。関係性のゴール。ハッピーエンド。『月哭』で慧音が求めた「ぜんぶ」がある世界を、八雲紫は境界を引くことで体現しようとする。

けれどそれは、決してもろ手をあげて歓迎できる世界ではない。

そのことは、『リレイション・バレイ1』に収録されている他作品にこそ描かれている。

『焦点は求フィート』は、濃淡のない世界についての物語だ。

稗田阿求は忘れることができない。彼女の記憶において、世界はいつも同じ濃度を保っている。十年前のことも十分前のことも全く同じに思い出せてしまう阿求の世界は、色鮮やかなままに固定されてしまっている。時間の濃淡がない、距離感が存在しない、変化することのない光景。

大事なものもそうでないものも等しく思い出せてしまう阿求は、そうであるが故に写真を撮る。写真は永遠ではないし固定されてもいない。古くなって色褪せ、擦り切れてしまう写真の中にこそ、彼女は大事なものを見測るのだ。

作中で阿求に共感を抱く、千里眼を持つことで視界に濃淡が存在しない犬走椛が、視界以外のものに頼ったように。

阿求の記憶や椛の千里眼がもたらす濃淡のない世界は、味気のない世界として表現される。にもかかわらず、八雲紫はそれを求める。

どこからがむらさき色で、どこまでがむらさき色か。

どこからが好きで、どこまでが好きなのか。

どこまでが現で、どこから夢なのか。

八雲紫は、その境目に線を引く。境界を区切ろうとする。それはいったいなぜなのか。境界の妖としての特異性は、秘封倶楽部と幻想郷の関係性を描いた物語である『幻想のメルト』においても登場する。

忘れてしまったものと、覚えているもの。その間には、無限に等しい濃淡がある。やがて忘れるもの、やがて幻想となるもの、けれどまだ覚えているもの。そこには境目はないからこそ、夢は現に変わるし、現は夢に変わってしまう。

そのことを、八雲紫は理解している。

思うにそれは、性格ではなく性質なのだ。幻想郷の管理者、境界の妖としての性質。他ならない八雲紫こそが、「自分は境界を引く存在なのだ」と定義づけて存在している。そして、彼女は理解している。どれだけ境界を引いたところで、人間はその境界を越えていく生き物なのだ、ということを。

5.境界を引く人間たち(「Mimesis Dolls」「関係性の谷」)

『Mimesis Dolls』は、自律人形を作ろうとするアリス・マーガトロイドの物語である。

糸で操るのではなく、自ら動く人形である上海人形を作ることに仮成功したアリス。一週間の期限付きとはいえ、上海人形はまるで生きているように意志を持って動く。

意志を持つ人間ではないなにか、妖怪のなりかけ、上海人形。けれどその姿を見るとき、アリスの中に生まれたのは単純な喜びではなく複雑な感情だった。

造物主である神綺によってつくられたアリスは、自分もまた上海人形と大差ないのではないか、と苦悩する。上海人形とアリスの間に境界はなく、どちらも等しく自分の意志のない人形でしかないのでは? 自分の意志というのは、造物主によって与えられたものでしかないのでは? 自由意思のある魔理沙たちとの間には、決して越えることのできない境界があるのではないだろうか?

そういったアリスの葛藤を、魔理沙は一言で表現する。

他者との間に境界を引いて、自分とはこういう存在なのだ、と定義する。他者から見たら杞憂でしかない思い込みであっても、主観においてはそれが世界の在り方となる。自分とは何か、と悩むのは人間ならではのものだ。

なぜ魔理沙がそんなことを言うのかというと、他ならない霧雨魔理沙こそが、他者との間に勝手に境界を引く第一人者だからだ。総集編書き下ろし作である『関係性の谷』において、そのことは明確に描かれている。

ここで魔理沙は明確に「お前と私は違う存在だ」と境界を引いている。まっとうな普通の魔法使いと、規格外である博麗の巫女の間には、越え難い谷があるのだ、と境界線を引いて関係性を定義している。自分で境界線を引いた上で、自分で飛び越えようとする。複雑で矛盾した、人間らしさがそこにはある。

魔理沙に限った話ではない。『銀の火』における咲夜もそうだ。彼女たちは他者との間に境界を引くが、それは相手に飛び越えてもらうための谷ではなく、自分自身が飛び越えるためのものなのだ。

境界を引くこと。

世界に境界を引くことも、他人との間に境界を引くことも、全ては同じことだ。八雲紫のような強力な妖怪でなくとも、ただの人間であっても境界を引くことはできる。

貴方と私の間の境界。

関係性の谷。

それは初めから存在するものではなく、誰かが引くことで初めて生まれるものなのだ。

もっとも、それは霊夢からしてみれば面白いことではない。

『リレイション・バレイ1』において、博麗霊夢だけが自由である。

博麗霊夢は自由に浮く巫女である。彼女にとっては、地面も谷も大差がない。空を飛ぶものは谷を越えてゆくが、空に浮くものにとって谷はそもそも存在しないのだ。

霊夢は境界を越えるのではない。霊夢にとって、境界は存在しないのだ。魔理沙に対しては「あんたと私に違いなんてないでしょ」と境界を引いていないように、世界に存在する無限の濃淡を、あるがままに受け入れている。

けれど、霊夢もまた、一人きりでは生きていない。彼女は自由なだけで孤独ではない。幻想郷という世界で生きている。他者との関係性を断ち切ることなく生きている。故に彼女は空に浮き続けるのではなく、時折地に降りて歩くのだ。

誰かと共に、生きるために。

誰かとの関係性の中で、生きていくために。

6.終わりに

収録されている全ての作品を読み終わった今、改めてカバーを見ると、そこには全てが存在している。電子版でどこまで再現されているかはわからないが、物理版だと一目瞭然だ。とくに、霊夢と魔理沙の関係性についての表現が素晴らしい。

二人の距離は、一番遠くて、一番近い。

右端と左端に存在する少女は、けれど本を閉じたときにいちばん近くなる。カバーの両端は実は絵柄が繋がっていて、霊夢と魔理沙は互いに手を伸ばし合っている。

それだけではない。カバーを本から外して、端と端を重なるように近づけると、霊夢と魔理沙の距離はゼロになって触れ合うことになる。二人の間の距離がどれくらい離れているか、というのは、読者の解釈によって委ねられている。これもまた、装丁と物語が組み合った演出といえるだろう。

『リレイション・バレイ1』に収録された作品群を読み直して改めて思うのは、仲谷さんの描く漫画の良さは、その濃淡の複雑さにこそある。

少女たちの抱く感情を一言で表現するようなことはしない。むしろ複雑でままならない感情を、読んでいるこちらがやきもきするくらいに丹念に描くからこそ、読者である私たちはそこに感情移入し、ときに共感し、ときに反発し、またときには恋のような感情さえも抱いてしまう。

おそらく『リレイション・バレイ1』を読んだとき胸に抱く感情は、読者によって異なるだろう。複雑な感情とは、即ち濃淡のあるグラデーションめいた豊かさの証であるからだ。

かつて読んだことがある方も、この書評を読んだあとでまた手に取ってみてほしい。きっとまた違った味わいが出ることだろう。そして初見の方は、書評を読んで全てを理解したとは思わず、ぜひ自身の目で読んで確かめてみてほしい。貴方が勇気を出して本を手に取り、自分の目で読むことにこそ意味があるのだ。

本を読むこともまた、関係性の谷を飛び越えるようなものだから。

作品情報

作品名:

リレイション・バレイ1サークル名:

リレバ作家名:

仲谷 鳰ウェブサイト:

https://n-nio.net

https://rireba.netTwitter:

https://twitter.com/nakataniii委託販売情報:

https://bookwalker.jp/de614e3e1a-bdec-4404-8e88-fe2309508adb/仲谷 鳰さんより、ひとことコメント:

今にして見返すとかなり自分の我が強いというか好き勝手描いていますね。

それでも二次創作として成立しているのが東方の懐の深さとキャラクターの強さだなと思います。