東方をより楽しむための聖地巡礼――東葉旅人の聖地巡礼手引き

東葉旅人の聖地巡礼手引き

初めまして、もしくはお久しぶりです。東方の聖地巡礼を主な活動としている東葉旅人です。

前回までは関東の聖地巡礼記事を載せてもらいましたが、今回は「聖地巡礼」そのものについて取り上げる記事となります。

聖地巡礼と一口に言っても、想像される行動は十人十色だと思われます。しかしながら、『東方Project』をより楽しむための行動という共通点はあるのではないでしょうか。そのため、実行する者がそうであると判断すれば、既存の聖地巡礼として認識されていなくても、聖地巡礼になり得るのではないかと筆者は考えています。そういった「聖地巡礼」について、具体的な行動や場所を挙げつつ述べていきたいと思います。

登場キャラクターの根幹となる設定などの元ネタ

名前・設定・スペルカードなどを調べると分かりますが、『

キャラクターの外見や弾幕ごっこで見せる動作にも、現実に存在するものが反映されています。それは動物や偶像であったり、あるいは神事や風習だったりしますが、直接目にすることでキャラクターの想像に実感が伴いやすくなります。

キャラクターの元ネタは1つだけとは限らず、複数の存在や要素が積み重なっていることが珍しくありません。初登場の印象からすると意外な一面が、漫画など後の作品で描写され驚きを感じることもありますが、思い返してみると最初から名前などで示唆されていたりします。異変が中心になる原作ゲームだけでは表現しづらい、幻想郷の日常を描いた公式書籍も『東方Project』の魅力です。

ほかにも書籍では、様々な伝承や文化がストーリーを彩るネタとして取り上げられており、幻想郷で暮らしている少女たちと地続きになっています。それらの関連施設を訪れると、より彼女たちや幻想郷を身近に感じられます。

背景として使用されている場所、そして聖地巡礼の代表的な地域

『東方Project』では、原作CDのジャケットやゲーム画面などの背景として、写真素材が使用されています。特に弾幕STGプレイ時では音楽と相まって、幻想郷の風景やスペルカードを使用するキャラクターの象徴として印象深く感じる方も多いのではないでしょうか。これらは実在する場所・物ですので訪れることが可能で、代表的なものとしては『東方風神録』の「諏訪大社」が挙げられます。文字通り目に見えるので、聖地巡礼として非常にわかりやすい対象です。

「諏訪大社」はただ背景の場所としてだけではなく、前述の元ネタにも密接に絡んでいます。周辺には他にも多数の元ネタが存在し、1日だけでは巡りきれないほどです。「諏訪」という1つの地域に、「守矢神社」という特定のテーマの各種元ネタが豊富にあるというのは、他の場所にはない強い特色となっています。

まだ本格的に『東方Project』にのめり込む前の筆者でも、「諏訪」に関しては聖地として認識していました。普段は聖地巡礼という行為をしなくても、ここだけは訪れたことがあるという人は多いのではないでしょうか。背景という目に見えるわかりやすさと多数の元ネタを兼ね揃えている「諏訪」という地域は、「守矢神社」のみならず『東方Project』の代表的な聖地巡礼先と言えるだけの知名度があると思われます。

海外での聖地巡礼

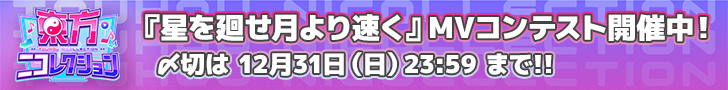

『東方Project』は、日本のどこかにあるという幻想郷を中心とした舞台のため、聖地巡礼は国内が中心になると思います。しかしながら、海外にも少なくない数の元ネタを見いだせます。特に『東方紅魔郷』から『東方永夜抄』では、台湾に実在する場所を使用した背景が非常に多いです。これは台湾の会社によって販売された写真素材集が多用されているためで、比較的訪れやすい台北に聖地巡礼の対象が集まっています。

紅魔郷と同時期に頒布された『蓬莱人形』に収録されている曲の「蓬莱伝説」。『東方文花帖』書籍版に掲載されている同曲についてのコラムでは、「蓬莱というのは、おそらくこれからも東方の作品に出てくるキーワードだと思っていたので」とあります。この「蓬莱」は、根強い人気を維持し続けているWindows版初期作品の雰囲気にも表われているように見受けられます。それらの雰囲気に彩りを与えている場所を数多く擁する台北は、海外における聖地巡礼の代表例ともいえるかもしれません。

台北では、東方オンリーイベントとしておなじみの博麗神社例大祭も過去に3回開催され、いわゆるオタク趣味が定着しています。日本では入手しづらい中文版(繁体字)の東方書籍を販売しているお店もあるので、東方好きには親和性が高い都市です。コロナウイルスの影響で海外旅行は難しい現状ですが、台湾は比較的初心者向きな場所なので興味がある方にはおすすめです。

その他の聖地巡礼的な行為

魅力的なキャラクターが多く登場する『東方Project』。しかしキャラクターだけではなく、幻想郷を中心とした世界そのものに惹きつけられているという人も多いのではないでしょうか。調べれば調べるほど緻密に練られているように見受けられる『東方Project』の舞台は、実在する別の世界のようです。

特定の場所を訪れる前後には、予期せぬ形で幻想郷らしさを感じさせる場所に巡り会うこともあります。そういった場所で雰囲気に浸るのも聖地巡礼的な行為と言えるかもしれません。このあたりは、おなじく東方我楽多叢誌の記事として取り上げられている「全日本幻想入り展」にも通じるところがあります。

聖地巡礼は旅行的な行為とも言えます。旅行には付き物なのが、現地ならではの食です。これらも東方の元ネタなどに着想を得ている物が珍しくなく、ある意味では姉妹作品みたいな側面があります。特にみんなで分けられるお菓子などをオフ会の差し入れとして持ち込むと、より楽しめるのではないでしょうか。

飲食物のほかに工芸品なども、東方ネタを思わせる意匠の代物があります。東方の同人イベントに参加したことがある人はよく分かると思いますが、参加しているサークルにより頒布されているグッズは、キャラクターのイラストを前面に出したもの以外も少なくありません。観光名所にもなっている場所で聖地巡礼をする際は、そういった同好の士ならば分かるような品物を探す機会としても適しています。

近場で出来る聖地巡礼的な行為

コロナウイルスの影響がなくても、時間・体力・金銭など様々な事情で遠出が難しい人もいると思われます。そんな場合でも東方ネタの方から近づいてくることがあり、わかりやすい例では皆既月食が挙げられます。珍しい現象ではありますが数年単位の感覚でとらえれば観測しやすく、雲に遮られなければ『東方紅魔郷』6面のような印象深い光景を眺めることが可能です。「こんなに月も紅いから」ごっこをしたことがある人は多いのではないでしょうか。

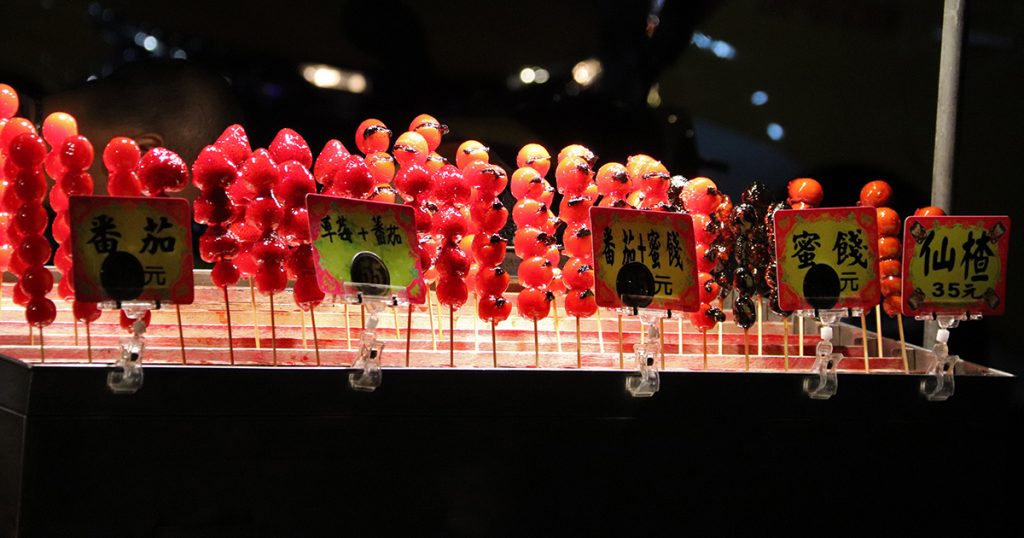

『東方Project』の原作者であるZUN氏は度々インタビューを受けています。動画などで様子を見ると、その中でさまざまな書籍が確認できます。そういった書籍の内容も、なんらかの形で東方に影響を及ぼしている可能性は低くないと思われます。近所の図書館などで関係がありそうな本を探してみるという行為も、元ネタを探すという意味では、聖地巡礼に似た行為なのかもしれません。

この東方我楽多叢誌でも写真投稿企画として続いている、街で見かけた『東方Project』。わざわざ遠出をしなくても、思わず食いつきたくなるような東方ネタが日常に潜んでいたりします。『博麗幻想書譜』を見ると、原作者のZUN氏でさえも似たような行動を取っていることがわかります。案外、こういったものから幻想郷のネタが生まれてくるのかもしれません。

現代社会は物流が発展し、通販が非常に充実しています。ワクチンの接種が順調に進んでいるとは言え、まだまだコロナウイルス対策で外出は油断できませんが、東方的な品物を取り寄せることならば容易です。聖地巡礼の代わりと言ってはなんですが、日常に幻想郷的な彩りを添えてみるのも一興です。

聖地(元ネタ)の調べ方

聖地巡礼や類似する行動について書き連ねてきましたが、それらについて、どのように探せば良いか分からないという人もいるのではないでしょうか。かくいう筆者も、最初に諏訪を聖地巡礼したときは良く分からなかった状態で、後から振り返ると気付いていないネタが多かったです。

本記事の最後に、聖地(元ネタ)を調べる際に心強い味方となるものを、いくつか紹介していきます。

この東方我楽多叢誌を見ている人、つまりインターネットを利用している人にとって一番便利なのは、東方系のWikipediaだと思われます。

有志の人たちにより編集されている東方Wikiはいくつかありますが、筆者は「東方元ネタwiki 2nd」をよく参考にしています。2004年に本スレが立てられているだけあって、すさまじいほどの情報が蓄積されています。

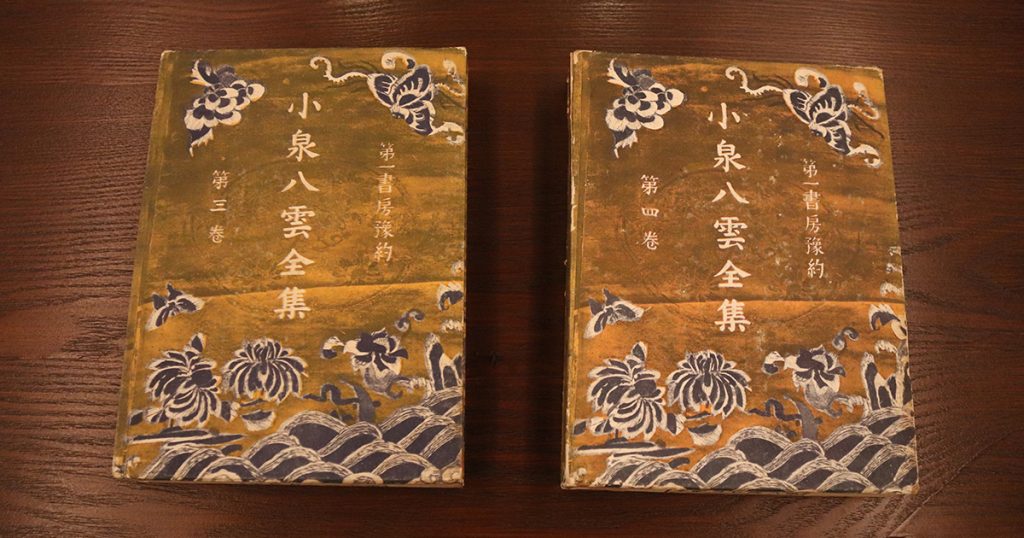

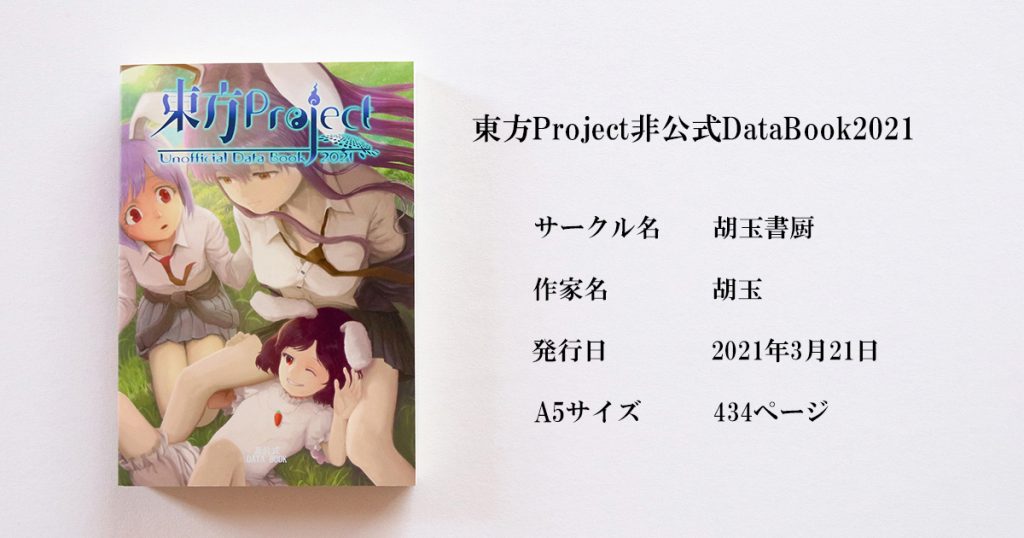

博麗神社例大祭や東方紅楼夢などの東方同人イベントに参加できる人には、サークル・胡玉書厨の胡玉氏によって作られた「東方Project非公式DataBook」をおすすめしたいです。

何度も改訂を繰り返し、最新版では434ページという厚みになるだけあって、一般書店で売られているようなゲームの設定資料集にも見劣りしない本格的な内容となっています。旧作と呼ばれている5作品を含めた原作はもちろん、ZUN氏が関わった東方以外の作品も網羅されています。各種同人書店でも委託され、紙の同人誌と電子書籍の双方で入手可能です。

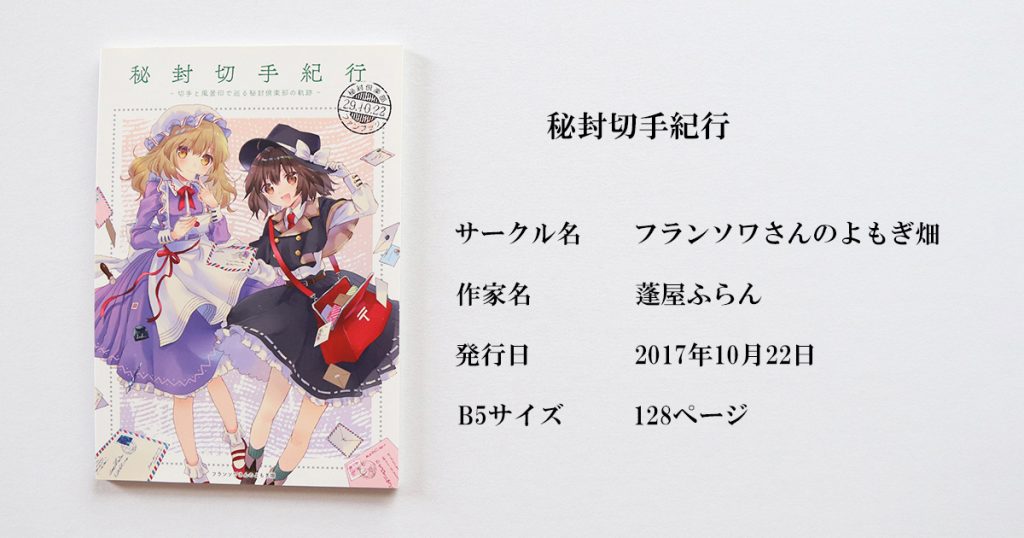

同人誌でもう一つおすすめしたいのが、サークル・フランソワさんのよもぎ畑の蓬屋ふらん氏によって作られた「秘封切手紀行」です。

『蓮台野夜行』から『旧約酒場』までの音楽CDに関する内容と、『東方深秘録』の秘封ネタを、切手を中心にフルカラーの誌面でとても詳しく解説しています。これを読めば、秘封作品の元ネタがほとんど理解できるのではと思わせる一冊です。残念ながら紙の同人誌での在庫はありませんが、同人書店のメロンブックスで電子書籍とPDFデータのダウンロード、BOOTHでPDFデータのダウンロードという形式で入手可能です。

これらのwikiや同人誌は、長い期間をかけなければ消化しきれないほど膨大な情報がまとめられています。聖地巡礼だけではなく創作活動を考えている人にも非常に役立ちますし、背景となる元ネタ知識がわかると『東方Project』をより一層楽しめます。東方好きならば損はないと思われますので、ぜひ読んでみてください。

後書き

『東方Project』は二次創作がとても充実しているため、それらに触れてから原作に手を出したという人も多いと思われます。

原作自体に魅力があるのはもちろんですが、弾幕STGのプレイ中に「これがあの二次創作作品の元ネタか!」と発見する楽しさを感じた経験もあるのではないでしょうか。同じように「聖地巡礼」には、原作(あるいは二次創作)の元ネタを感じ取れるという楽しさがあります。

『東方Project』は細部に至るまで設定が練られているように見受けられ、噛めば噛むほど味が出る作品です。同様に我々が住んでいる現実も、知れば知るほど様々な魅力を発見することができます。

本記事の内容が、「幻想の世界」と「現実の世界」をより楽しむための一助となれば幸いです。ご覧いただきありがとうございました!

新刊告知

この記事の掲載が『第八回博麗神社秋季例大祭』の近くということなので、僭越ながらこの機会に筆者の新刊告知もさせていただきます。

『例大祭』を始めとした東方同人イベントは数多くの東方二次創作作品にふれることができる場で、現地の空気は東方好きならばたまらないものです。居住地や家庭・学校・職場などの環境によっては参加が難しい場合もあるとは思いますが、同人イベントでは2020年以降に得られたノウハウが積み上げられ入念な感染症対策が取られています。自分自身が手洗い・口と鼻を覆うマスク着用・大声を出さないなどの感染症対策を徹底すれば、最低限のリスクで楽しめるのではないかと思います。

話を戻して筆者の新刊ですが、「東方旅行手引書 長野」という聖地巡礼本で長野県内にある東方の元ネタを紹介しています。

長野県はZUN氏の出身地であるからか、記事の前半で述べている「諏訪」以外にも様々な元ネタがあり、純粋に旅行先としても魅力あふれる場所です。紹介している聖地の多くは神社仏閣や自然など屋外で、時間帯をずらすことで人混みを避けることも比較的容易ですので、長野巡礼を検討してみてはいかがでしょうか。

聖地巡礼本の頒布情報

2021年10月24日(東京) 博麗神社秋季例大祭 そ31b 東方旅行倶楽部

2021年11月28日(大阪) 東方紅楼夢 J-05 東方旅行倶楽部

メロンブックス(全国) 各店舗及び通販で10月24日から取扱開始委託先の具体的な店舗については下記のページを参照ください。

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=1117298頒布価格は同人イベントで1,000円、メロンブックスで1,300円(税込)となります。

東方をより楽しむための聖地巡礼――東葉旅人の聖地巡礼手引き おわり