『幻想郷萃夜祭』レビュー 2Dゲームとしておよそ完璧なビジュアライズと、不格好なゲームデザインのアンビバレンツ

モスーのゲームレビュー

つきつめられた「ゲームを見る」という行為

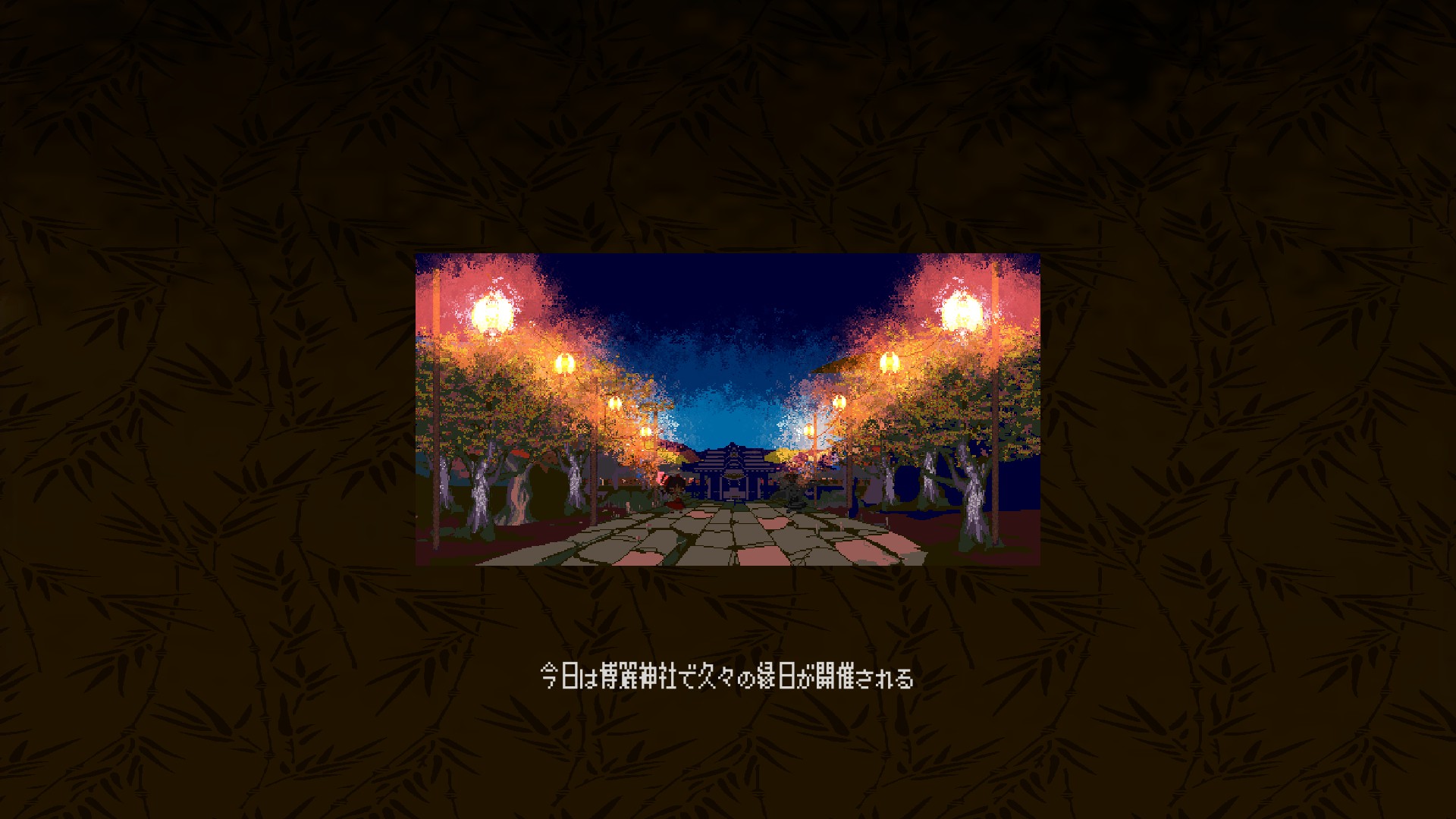

まずはじめに、東方二次創作ゲーム『幻想郷萃夜祭』(以下、本作)に興味を持った人間の多くは、その洗練されたグラフィックに目を惹かれているのではないだろうか。今さら語るまでもなく、本作の世界を構築する映像美はある種の怨念すら感じるほどに洗練されている。

このゲームの特筆すべきデザインとして、キャラクターに対しての画面が広すぎるくらいに広いことが挙げられるだろう。その広さを余すところなく美しく彩られた世界は、精細なアートワークによって説得力を増している。遠くまで見通せる山々、木々の隙間から射す日光、空には鳥が飛んでいる。紅葉が舞い散る中に、ひぐらしの鳴き声をまとわりつかせ、初秋を感じさせる。この日常に、ほんの少しのハレの日。祭りの到来が近づいている、そんな情景をあまりにも違和感なく連想させる。

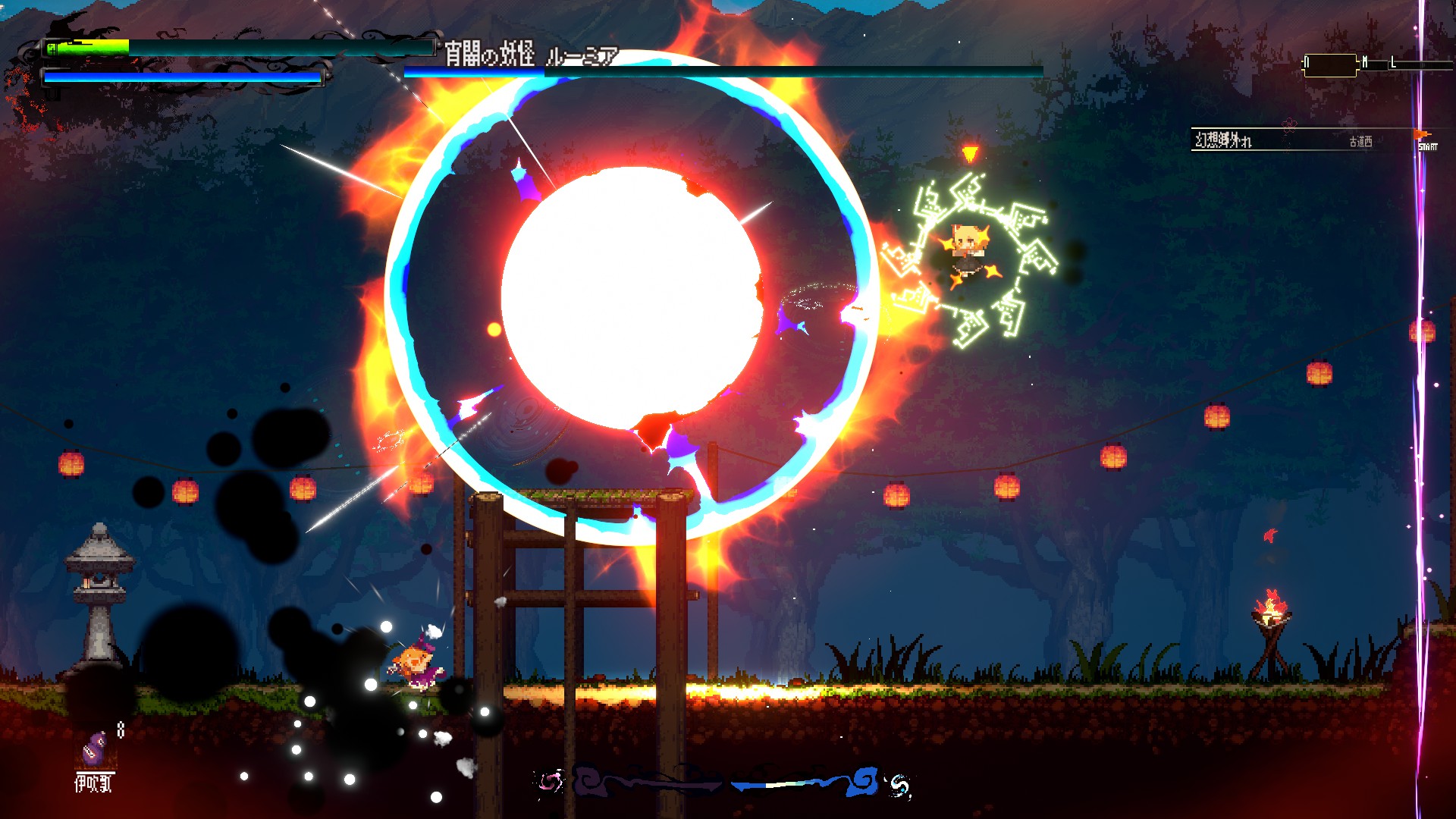

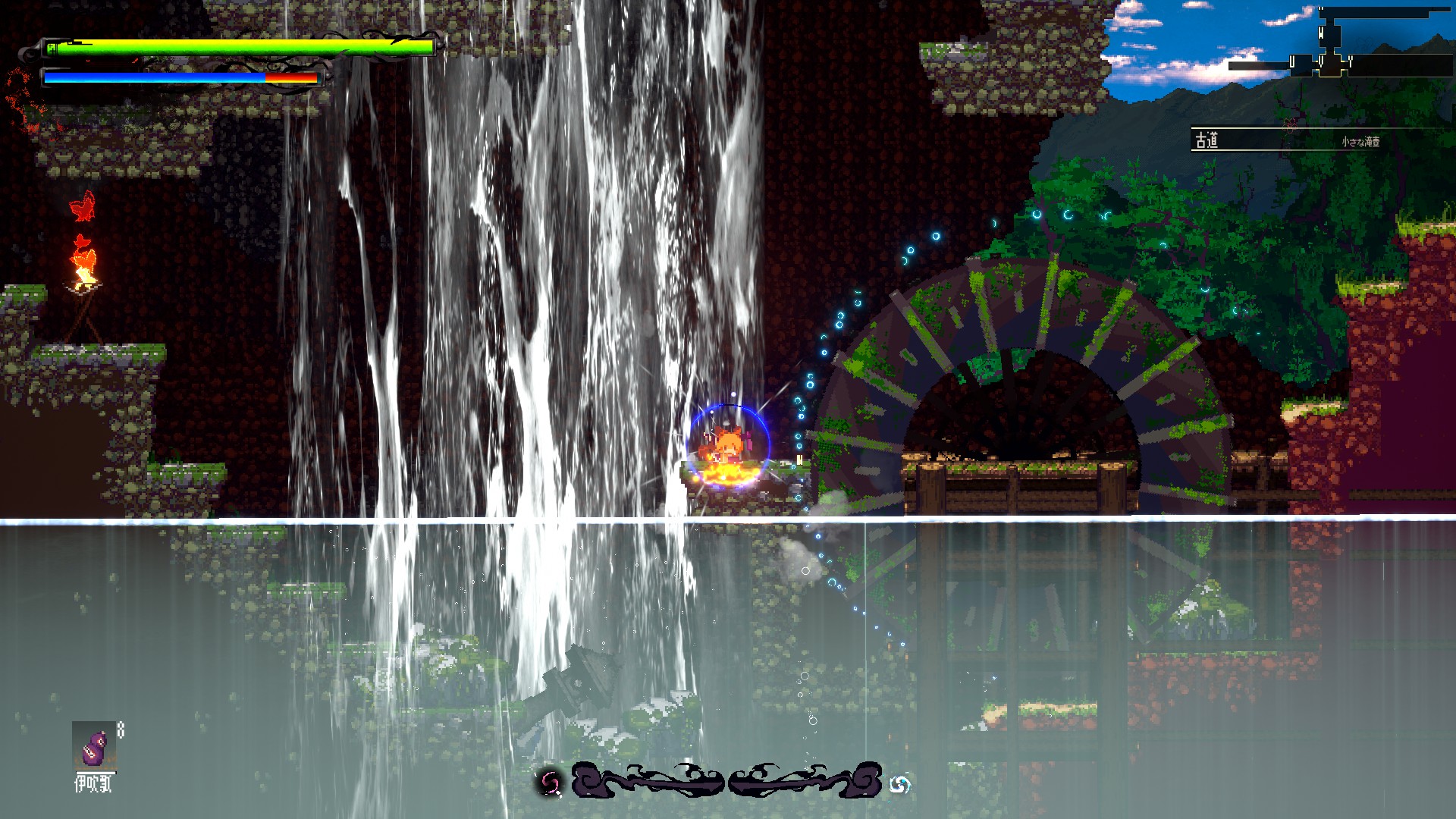

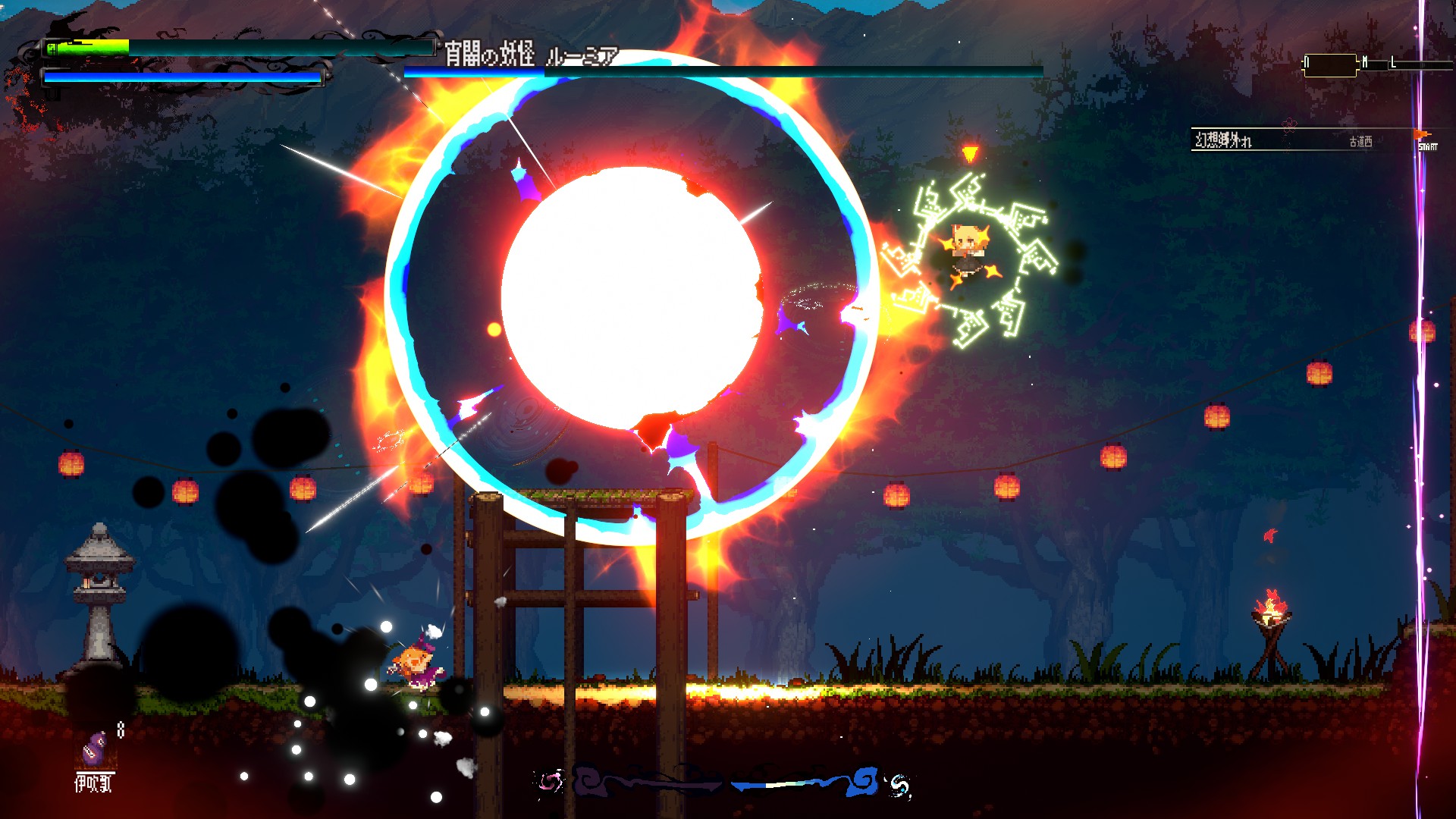

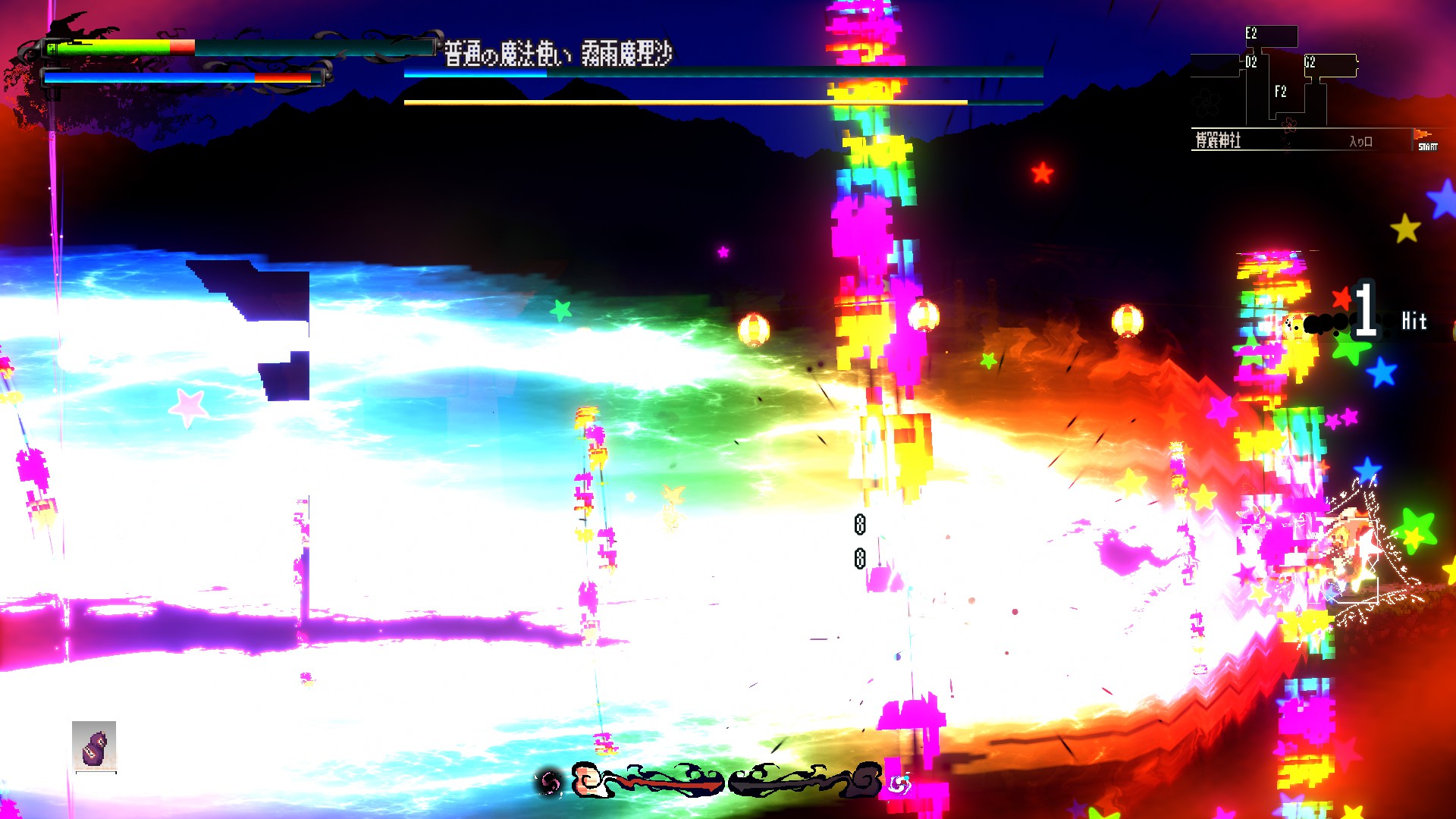

そしてその世界を我が物顔で闊歩するキャラクター。ともすればどこにいるかすら見失いそうな彼女たちは、コミカルな動きやド派手なエフェクトで否応なく存在感をアピールし、その広大な世界に負けず劣らず強烈に自分自身を誇示し続けている。山道を縦横無尽に駆け巡る萃香も、彼女が主人公であればこそ、彼女の目に見える「順路」はそういう風になっている、といわんばかりである。

ゲームを彩る演出の数々も、プレイヤーに何ら違和感を感じさせることなく、非常に、あるいは異常に高いレベルでまとまっている。高速で飛び回るキャラクターを絶妙な速度で追従するカメラワーク。ノスタルジーとコンテンポラリーを同居させる色彩感覚,エフェクトのデザイン。飛び散る水しぶき、水面にうつる世界、凍りついた滝。花火、爆発によって引き起こされるプレイヤーの網膜を焼き尽くす過剰なまでのライティング。すべてが「このゲームにとっての当たり前」として組み込まれているからこそ、本作で描かれる「幻想郷」を、プレイヤーはかえって自然に受け入れられているのである。

散逸した操作系統、希薄な目的意識

一方で、遊ぶゲームとして触れた本作の出来は、なかなかにまとまりをなくし、ありていに言えば散らかっている。本作の操作系は「密」と「疎」を操るシステムを中心に、打撃、射撃、ジャンプのみと一見簡素だが、それぞれの操作から派生するコンボの繋がり方や、ボタンの組み合わせによる攻撃の分岐、「密」と「疎」が与える影響などが直感的にわかりづらく、その操作を習熟して自らのものにするハードルも高い上、習熟したとして「どういう操作をすればいいゲームなのか」が直感的にわかりづらくなっている。

これらの違和感は、強敵との戦いの中で端的にあらわされる。敵キャラクターの攻撃に対し、こちらの有効な行動が見えてこないのである。ひとつひとつのケースにおいては「避ければいい」「攻撃を当てればいい」という状況が見え隠れするものの、全体で「どういう目的を持って敵戦に臨めばよいのか」という設計が伝わって来ない。

使用する際にペナルティやリスクもない回復アイテムを潤沢に渡されていることもあり、大味なダメージレースを淡々とこなす作業でしかない戦闘は、せっかく渡されている多くの行動を使いこなす必要もほとんどないまま、判定が大きく、出が早く、威力が高い技を順に出すだけとなってしまっている。

ボス戦が退屈である一方で、通常の道中はどうなのかと言うと、こちらも困ったことに特筆すべき要素がない。もちろん行く先々で足を止め、美しい風景や起伏に富んだ地形を楽しむ、といった遊び方は肯定できるものの、あくまでも本作がアクションゲームを名乗っている以上、それに則る必要がある。

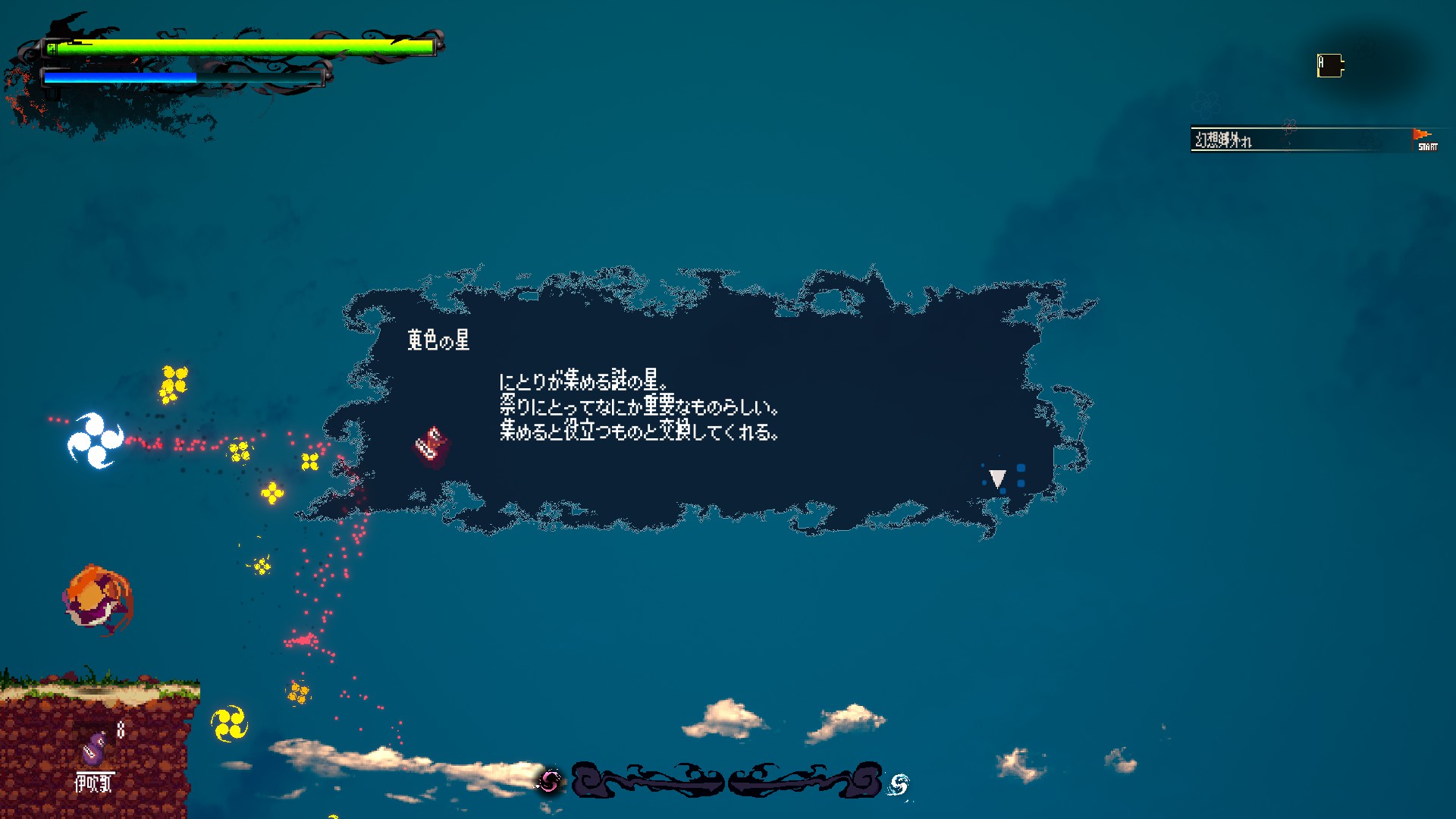

まばらに出る敵は倒そうが倒すまいが進行に影響はなく、攻撃もやる気があるんだかないんだか、何を目的に攻撃してくるのかもわからない。目的を見失ったプレイヤーは現状ただ走り回ることしかできず、せめて探検しようにも、見えない壁に行動を阻まれ、後は申し訳程度におかれた「星」というコレクトアイテム(使い道は示唆されるが、交換先が存在しない)を探して壁に体当たりし続けるくらいしか出来なくなるが、それすらも小一時間もあれば満足してしまう。この世界でプレイヤーは「遊ぶ」ことができないのである。

アーリーアクセスと、個人製作の臨界

無論、本作はまだ制作の途上にある段階のゲームであり、今後発展の余地はいくらでもある。そこを無視した攻撃的な議論は礼節を欠いているという見方も出来るだろう。とはいえ、アーリーアクセスにしても、本作は「遊び」の輪郭が見えて来ない。バグが多く純粋に楽しむことができなかったり、遊びが尖りすぎていて多くのプレイヤーを排斥することはあまり本質的な問題ではなく、肝要なのは「このゲームは何をさせたくて、何が面白いのか」が明確に定まっていて、その目標にプレイヤーを正しく導くことが出来るか、ということである。

本作の美麗なグラフィックは見るものを楽しませるし、ゲームを遊ぶとっかかりとなるので、その点において本作はすでに満点に近いものを仕上げているが、その先が何もなく、プレイヤーは終始「このゲームは面白いのだろうか……?」といった疑問を掲げながら遊ぶことになってしまう。

だが、これがインディーズ開発の面白いところだという見方も出来る。つまり、本作のセールスポイントは「PVを見て面白いと思った人間に、PV通りの見た目のゲームを与える」観点に特化しているのではないかということである。現に本作は、その極端な未完成具合、遊びの不足、複雑な上に洗練されていない操作系などによりプレイフィールが決して良いとは言えないものの、ユーザーコミュニティにおける満足度は非常に高い。「ユーザーが期待するもの」が遊びの部分ではなかった本作に対して、制作者がある種の矜持をもって答えた結果といえるのではないだろうか。

ゲームを総合的なアートであるという見方をすることもある中、それを表現する個人の能力や時間には限界がある。そんな環境でベストを尽くそうとした結果、本作は「めちゃめちゃに面白い探索アクション」を作ろうとせず、「存在しない幻想郷に郷愁を抱くビデオレター」を目指しているのであるとすれば、アーリーアクセスを超えた先にあるものも、ともすれば興味深く迎え入れることが出来るかもしれない。