高村蓮生の「幻視探求帳 ~ Visionary eyes.」第十四回:魔法の森の人形屋敷 #アリス・マーガトロイド

幻想考察コラム:取り扱う内容は筆者の個人的な妄想を含む東方二次創作であり、公式の見解とは無関係です。

初めましての方は初めまして。そうでない方はお久しぶりです。高村蓮生と申します。このコラムで取り扱う内容は個人的な妄想を含む二次創作であり、公式の見解とは無関係です。数ある解釈のひとつとしてお楽しみいただければ幸いです。

魔法の森の人形屋敷

アリスとアリス・マーガトロイドは少女です。魔法使いで人形遣いですね。

旧作アリスが成長した姿がwin版アリスだと思われますが、怪綺談と妖々夢では使っている魔法が違います。旧作では「〜程度の能力」の表記がないのでわかりませんが、とりあえず魔法は使っていますね。

二つ名は旧作では死の少女であり、win版では七色の人形遣いとなっています。文花帖では見た目だけ賑やかな妖怪という不名誉な呼ばれ方をしていますね。七色で賑やかですが全部一人芝居ですから仕方ありません。

BGMは怪綺談EXで「the Grimoire of Alice」、妖々夢三面では「人形裁判 〜 人の形弄びし少女」です。アリスの魔導書には何が書かれているのか知りたいですし、人形を使って何をやっているのかも気になるところです。

やはりみんな気になる点だと思うのですが、アリスからアリス・マーガトロイドになる過程で何があったのでしょうか。実際のところはよくわかりませんので、ちょっと妄想をたくましくして幻覚を見たいと思います。つまりいつものあやしい話ですね。しばらくお付き合いください。

ALICE

ああアリス、あなたはどうしてアリスなの。ということで、アリスという名前について一通りさらっておきたいと思います。名は体を表すので。嘘ですが。

もとはドイツ語「Adeiheid」という名前です。西洋の名前にはだいたい略称がありますね。MargaretheならGretchen、GertrudならTrudeみたいな感じで。Charlotteは大体Lotteです。あんまりシャーリーではないらしいです。ではAdeiheidはといえば、Heidiです。アルプスの少女ですね。スイスはドイツ語圏なので。アーデルハイトがフランスに行くとAdélaïde、イギリスに行くとAdelaideになったりAliceになったりします。カール大帝がシャルル・マーニュ、フェリペ2世がフィリップ1世だったりするように。

アリスというのは馴染みのある名前のようで、日本で言うところの「花子」や「太郎」のような使われ方をするようです。アルファベット順にAlice、Bob、Carolといった具合に、任意の女性Aという意味ですね。アリスだけに。

余談ですが、ロリコンという形で人口に膾炙しているロリータも人名です。悲しみの聖母(Nuestra Señora de los Dolores)のドロレスからロリという名前が生まれ、それを可愛くしてロリータとなります。ロリータコンプレックス、アリスコンプレックス、ハイジコンプレックスみたいな言葉がありますね。アリスもハイジもアーデルハイトなんですけど。

不思議の国のアリス

我々は何故か、アリスと言う名前から成人女性ではなく少女を連想することが多いように思います。その原因の一つは、みなさま御存知『不思議の国のアリス』にあるでしょう。

イギリスの数学者Charles Lutwidge DodgsonがAlice Pleasance Liddellに語って聞かせたお話が元になっています。ペンネームのLewis Carrollは本名のチャールズ・ラトウィッジをラテン語にしてから英語に直したもので、いわゆる再翻訳ですね。なぜキャロルのつづりがCarolではなくCarrollなのでしょう。Liddellに寄せたのでしょうか。わかりませんが、アリス・リデルがいなければ『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』という作品は生まれなかったでしょうし、ディズニーがアニメ化することもなかったでしょう。「青いドレスを着た金髪の少女」というアリス像はほぼ間違いなくここから来ています。元々ドレスの色は青じゃなかったらしいんですけどね。

ロッポンギのアリス

少女としての「アリス」は様々な作品に現れます。最近ではアプリゲーム『ブルーアーカイブ』にアリスという少女が出ていますし、漫画『ローゼンメイデン』では究極の少女「アリス」を目指す「アリスゲーム」が繰り広げられます。

それらの中で東方Projectにもっとも関わりが深いのが『真・女神転生』シリーズ及びその派生作品群に登場する「ロッポンギのアリス」でしょう。

『真・女神転生Ⅰ』は神や悪魔、妖怪といったオカルティックな存在をモチーフとしたデジタルデビルを仲魔にしながら、核兵器投下後のトーキョーを舞台に冒険を繰り広げるゲームです。東京は滅びるもの。ゲーム中で主人公は結界に守られた都市ロッポンギに住むアリスと出会います。 主人公を気に入ったアリスは、自分とずっと遊んでほしいからと「死んでくれる?」しますが、主人公はそれを断り逃げ出そうとします。そこに現れた赤伯爵こと魔王ベリアルと戦闘になり――という展開。

少女アリスの正体は、幼くして命を落とした少女の魂を、赤伯爵を名乗る魔王ベリアルと黒男爵を名乗る堕天使ネビロスが蘇らせたものであり、ロッポンギの住人たちもネビロスのネクロマンシーによって作り出されたゾンビです。ロッポンギという都市がアリスのためだけに作り出された虚構の世界だったというわけですね。無慈悲な神に対するベリアルとネビロスの抵抗と、ふたりのアリスに対する愛情が素晴らしい。

後の作品で、アリスは少女の魂が様々な世界で受肉したものであり、過去にも未来にも現れることができるということが描写されました。同じ少女の魂の異なる現れということですね。種族は屍鬼だったり外法属だったり色々ですが、個人的には魔人の印象が強いですね。人間が死んでゾンビになって、最終的に悪魔になった少女です。

エニグマティック・クリエイター

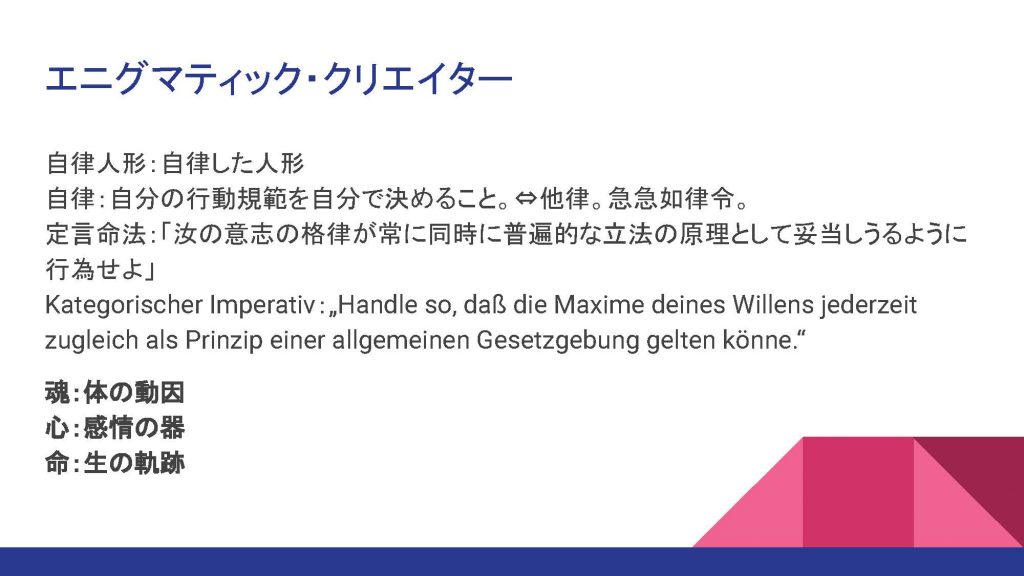

ところでアリス・マーガトロイドについてですが、彼女は自律人形を作り上げることを目標に研究をしているらしいです。自律人形ってなんでしょうね。

自律とは、自分で自分を律することです。他人によって自分を律する他律とは反対の概念ですね。そもそも律とは法律の「律」であり、進むべき道を示したものという意味です。律令とか言いますね。令は命じられたことにに従うという意味ですし、陰陽師の言う急急如律令は「命じられたことが律令であるかのように急急に行え」という具合になるわけです。

つまり自律とは「自分を縛るルールは自分で選ぶ」ということです。自分で選んだらなんでもいいか――といえばそんなことはなくて。イマヌエル・カントという哲学者によれば、ルールは定言命法でなければならないといいます。

じゃあ定言命法ってなんぞやというと、従うべきルールは、いつでもどこでも誰にでも当てはまるものでなければいけないということです。仮言命法、つまり「if……, then……」ではいけない。私は運転が上手なので制限速度を超えて運転して良い、というルールを採用しては駄目ですよという話です。

人は心と魂を備えた存在です。魂は体を動かす原動力であり、心は動きを制御するために感情を受け止める器です。そうして魂と心が描き出した軌跡を、命と呼ぶこともあるでしょう。命同士が無闇に衝突しないために自律が必要であり、自律した個人というのは操りにくいものなのです。人形を操っているだけでは自律した人形は出来上がりません。

時が来れば――可愛い子には旅をさせよ

アリスがアリス・マーガトロイドになって変わったのは、人形を操るようになったという点です。人形劇とは、人形を完全に支配下に置き人間のように動かして見せることで、観客に虚構を現実と錯覚させる行為です。人間がやる芝居とはちょっと違いますね。人間の役者は、演出家の理想通りに動いてはくれませんから。

人形はキャラクターです。Characterとは記号という意味ですね。チャイニーズキャラクターといえば中国人キャラではなく、漢字のことです。私たちは文字を書いて意味を伝えようとしますが、文字が勝手に意味を生み出したりしないように、ひらがなを漢字にしたり、句読点で区切って型にはめます。可読性は大事です。文章を読んだ人が意味を受け取りやすいように気をつけるわけですが、それでも誤読は生じます。アフガン航空相撲です。

また、作者だけでは文章は成立しません。読者がいなければ文字の羅列は文章にならないのです。ましてや演劇は文章以上に多様な解釈が可能です。ひとり上手ではいけません。

アリスの人形劇は、たとえどんなに賑やかに見えたとしても、たったひとつの命が見せる幻影に過ぎません。人間同士が動くことで起こる命の交流がそこには見出せないでしょう。では命をもうひとつ用意するにはどうすればいいでしょうか。ひとつの解決策としては、自らをオリジナルとして、もうひとつの動く個体を用意すれば良いということになります。そう、自律人形ですね。

生み出された命は、オリジナルの完全な支配下にあってはいけません。普通は自然と管理下から離れていきます。自前の動力を持ったひとつの個体なのですから、勝手に判断して勝手に動くのが当たり前なのです。勝手に判断する機会が増えることで、どんどんオリジナルの想定を外れた行動を取るようになります、親子関係みたいなものですね。そこで、新たに生まれた命が無闇に周りとぶつかることなく調和して生きていけるように、定言命法に従って自律することが求められるというわけです。定言命法というのは理想の話なので、実際は仮言命法でだましだまし生きてるんですけど、それはそれ。

一体のゾンビとして生きるのではなく、ゾンビを意のままに操るのでもなく、自分ではない他人としての命を生み出して生きていくこと。自律人形を作り出すのって、そういうままならなさを受け入れることだったりするのかもしれませんね。

高村蓮生の「幻視探求帳 ~ Visionary eyes.」第十四回:魔法の森の人形屋敷 #アリス・マーガトロイド おわり