富士を望む山梨の旅――東葉旅人の聖地巡礼手引き

東葉旅人の聖地巡礼手引き

初めまして、もしくはお久しぶりです。聖地巡礼を主な活動にしている東葉旅人です。

山梨と言えば風神録の背景である猿橋が有名で、首都圏から日帰りで行きやすいため数多くの人たちが訪れています。しかし、それ以外にも多くの東方ネタが存在しており、他の観光名所などと組み合わせて数日かけて巡りたくなる魅力があります。今回の記事では、そんな甲斐国の東方関係を紹介していきます。

聖徳太子伝説

日本の象徴として名高い富士山。霊峰として認識されている山であり、幻想的な存在との関係がいくつも見いだせます。そんな富士山を擁する県のひとつである山梨県には、東方Projectに登場する少女たちの元ネタとも関連深い場所が複数あります。

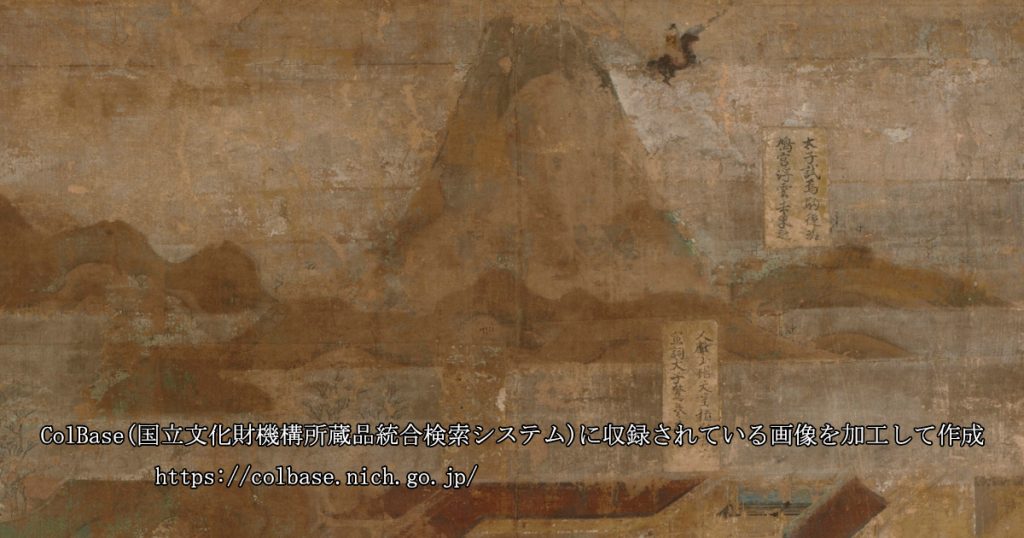

まずは『東方神霊廟』で登場した、豊聡耳神子の元ネタにあたる聖徳太子に関係する内容を紹介します。東京国立博物館に所蔵されている国宝・聖徳太子絵伝などで描かれていますが、聖徳太子は馬に乗り空を飛んで富士山まで訪れたことがあります。太子は、現在は8合目で営業している山小屋の太子館付近で休憩したとも伝わっています。

富士山の麓にある「大原山 如来寺」では、その逸話にちなんで聖徳太子富士登山法要が行われています。かつては富士山8合目にあった、如来寺のお堂である太子堂に安置されていた聖徳太子騎馬像。この像を背負って富士山吉田ルートを登り、8合目の山小屋である太子館まで連れてきて法要が営まれます。100年以上途絶えていましたが2009年に再開され、コロナ禍である2021年は像の代わりに写真パネルとなりましたが現在も続いています。

筆者が富士吉田市にある如来寺を参拝した際は、待合所に聖徳太子騎馬像が置かれているのが確認できました。もし忙しい時間帯でなければ、お寺の人が案内してくれるかもしれません。

『東方鬼形獣』で登場した驪駒早鬼ですが、そのテーマ曲は「聖徳太子のペガサス」という名がついています。曲名からもわかるように、その元ネタは聖徳太子騎馬像にもなっている「甲斐の黒駒」だと思われます。

富士山からは少し離れていますが、甲州市勝沼町にある「萬福寺」にも関係する物があります。境内には「馬蹄石」と呼ばれる石が置かれ、これは聖徳太子が乗った黒駒の蹄の跡だといわれています。

自動車での移動だと萬福寺から比較的近い距離にある「山梨県立博物館」では、以前に企画展として黒駒が取り上げられていました。残念ながら企画展なので現在は見ることができませんが、撮影可能エリアに黒駒像が通年で展示されています。常設展示室でも少しだけですが聖徳太子と黒駒に関するものがありますので、山梨の歴史・文化を学びながら東方要素を楽しめます。

『東方心綺楼』では豊聡耳神子が制作に通じていることが語られており、元ネタである聖徳太子も自ら制作したとされる様々な物が存在しています。太子は黒駒に導かれて吉田の地(富士吉田市)に到った際に自画像三幅を描いたとされ、「聖徳山 福源寺」にもその一つが残されています。境内の掲示板によると、六角太子堂に安置されている聖徳太子立像とともに自画讃之尊像があると説明されています。

ちなみに富士山の近くには太子に関係しているかもしれない小ネタもあります。変化「二ッ岩家の裁き」を受けた際の神子は、ミミズク(耳のように見える羽を持つフクロウの総称)の姿をしています。笛吹市にある「檜峯神社」の周辺は、ミミズクの一種であるコノハズクがブッポウソウ(仏法僧)と鳴くことが判明した地として知られています。仏教を広めたとされる聖徳太子(神子)の髪型や変身後の姿がミミズクに見えるのは、仏教を広めているような鳴き声のコノハズクと重ねられているのが理由なのかもしれません。

住所・アクセス

如来寺

山梨県富士吉田市浅間1-5-6最寄り駅:

下吉田駅(富士急行線)

出口より約640m 徒歩8分程度

萬福寺

山梨県甲州市勝沼町等々力1289最寄り駅:

勝沼ぶどう郷駅(JR中央本線)

出口より約3.8km 徒歩48分程度最寄りのバス停は万福寺入口

勝沼ぶどう郷駅から勝沼地域バス(ワインコース2)で34分程度

塩山駅から勝沼地域バス(ワインコース1)で25分程度

降車後に約150m

山梨県立博物館

山梨県笛吹市御坂町成田1501-1最寄り駅:

石和温泉駅(JR中央本線)

出口より約3km 徒歩38分程度

富士急バス(鶯宿行き)で8分程度

甲府駅南口から富士急バス(富士山駅行き)で33分程度開館時間 9:00~17:00(入館は16:30まで)

定休日 火曜日 祝日の翌日や年末年始も休み

入館料 520円

福源寺

山梨県富士吉田市下吉田3-41-18最寄り駅:

下吉田駅(富士急行線)

出口より約340m 徒歩5分程度

不死の山

霊峰として知られてはいますが、現代人にとっては登山の印象が強いであろう富士山。『東方永夜抄』で登場した藤原妹紅は、『東方儚月抄』小説版で詳しく描写がされていますが、蓬莱人になる直前にこの山を登っています。妹紅たちと同じような富士山登頂は、所要時間や体力などの関係で万人向けではありませんが、バスなどで到達可能なため観光地化している5合目ならば気軽に楽しめます。

聖徳太子と黒駒のように空を飛んで8合目や山頂まで到達するのは無理ですが、6合目や下山道7合目付近までは乗馬で進むこともできるので、ちょっとした太子気分を味わえるかもしれません。

また、5合目にあるいくつかのレストランでは富士山の噴火をモチーフにした料理が提供されています。妹紅のスペルカードをイメージした東方コラボカフェのような料理を食べたい場合はおすすめです。

5合目の商店が並んでいる場所の奥には「小御嶽神社」があり、そこでは磐長姫命が祀られています。磐長姫命は『東方儚月抄』小説版で妹紅と慧音が語っていた石長姫のことであり、その妹である木花咲耶姫は山頂の神社で祀られています。可能であれば妹紅が会った場所と同じ山頂で参拝したいところですが、筆者も含めて難しい人も多いと思われます。その場合は山梨側の登山道入口(1合目)に位置する「北口本宮富士浅間神社」などで参拝するとよいかもしれません。ちなみにこの二柱は『東方鈴奈庵』4巻第26話で語られているように、稗田家の花見でも祈りを捧げられています。

聖徳太子ネタで紹介した「福源寺」ですが、妹紅のスペルカードに名前が出ている徐福にも関係があります。始皇帝の使いとして不老不死の薬を探していた徐福ですが、この地に留まり鶴となって千年ほど生きた後に、福源寺の境内に落ちて息を引き取ったと伝わっています。その鶴を葬ったのが本堂手前右側にある鶴塚だといわれています。

また、富士山が大きな存在感を放っている作品として『卯酉東海道』があります。ブックレットの地の文を読むとわかりますが、蓮子とメリーが乗っている新幹線は富士山の下を走っています。収録されている曲名から考えると、富士山の北側の裾野に広がっている「青木ヶ原樹海」の下だと思われます。

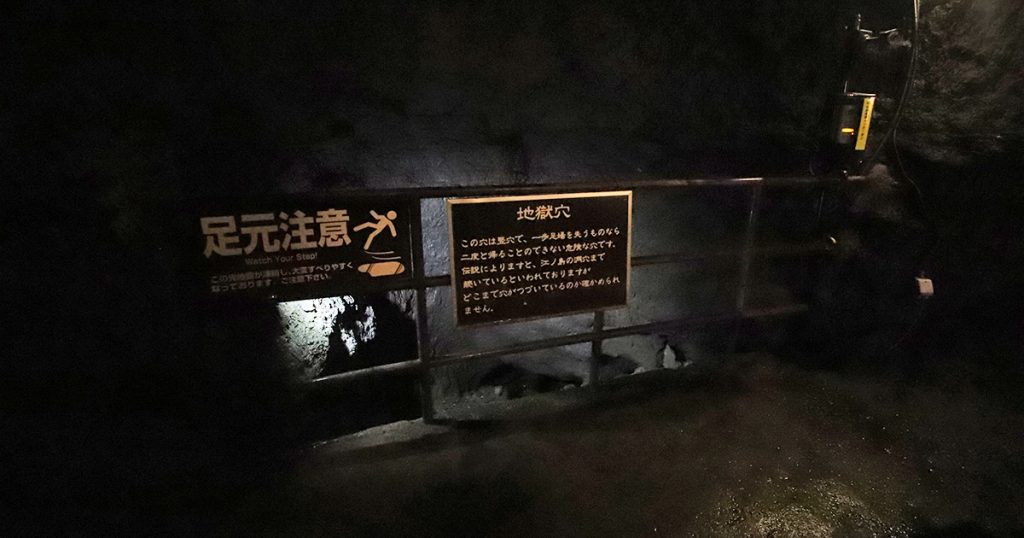

そんな青木ヶ原樹海の内部には「鳴沢氷穴」という場所があります。ここには一歩足場を失えば二度と帰ることができない地獄穴という名の箇所が存在します。メリーが語っていた冥界の入り口は、この地獄穴を指しているのかもしれません。

加えて、地獄穴は神奈川県にある江の島の洞穴まで続いているといわれています。卯酉新幹線が当初は鎌倉に駅を作る予定だったのは、このことが関係していたりするのかもしれません。

住所・アクセス

富士山5合目(小御嶽神社)

山梨県富士吉田市上吉田小御岳下5617最寄り駅:

河口湖駅(富士急行線)

富士スバルライン五合目までバスで50分程度

富士山駅(富士急行線)からはバスで60分程度

鳴沢氷穴

山梨県南都留郡鳴沢村鳴沢8533

近くの富岳風穴まで青木ヶ原樹海の遊歩道あり最寄り駅:

河口湖駅(富士急行線)

富士急行バス(新富士駅や本栖湖行き)で25~28分程度

山梨の自然と東方ネタ

山梨県は富士山以外にも魅力的な風景が豊富で、それらは東方Projectの背景画像などに使用されています。その中でも最も知れ渡っていると思われるのが、大月市にある「猿橋」から眺められる風景です。

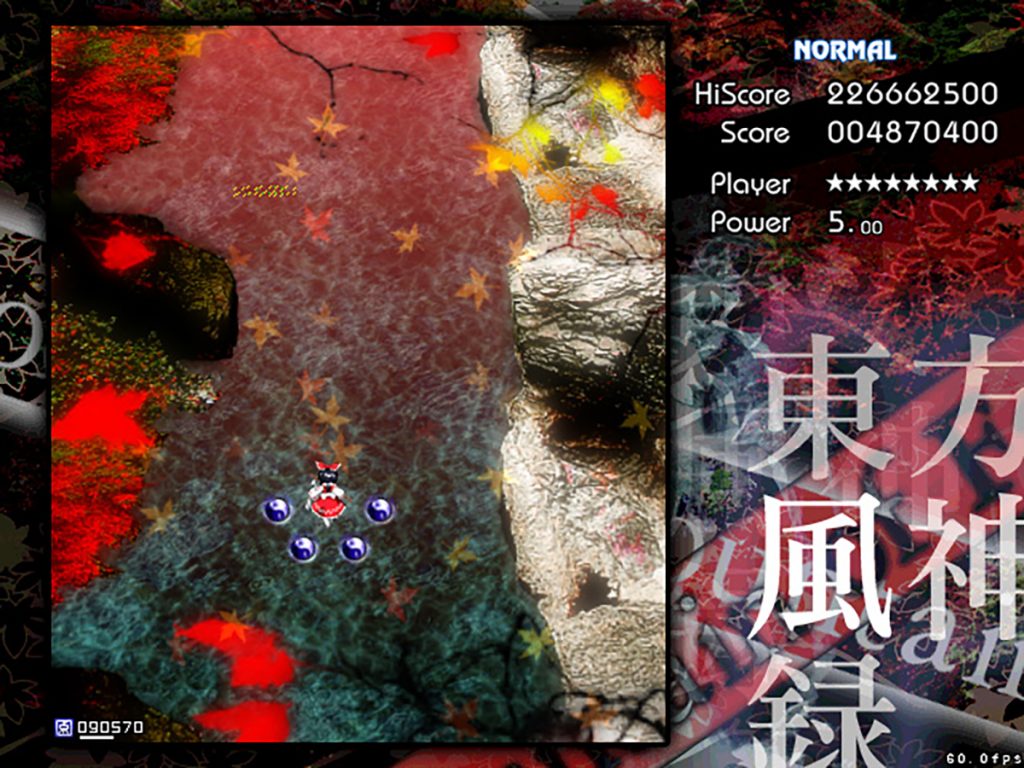

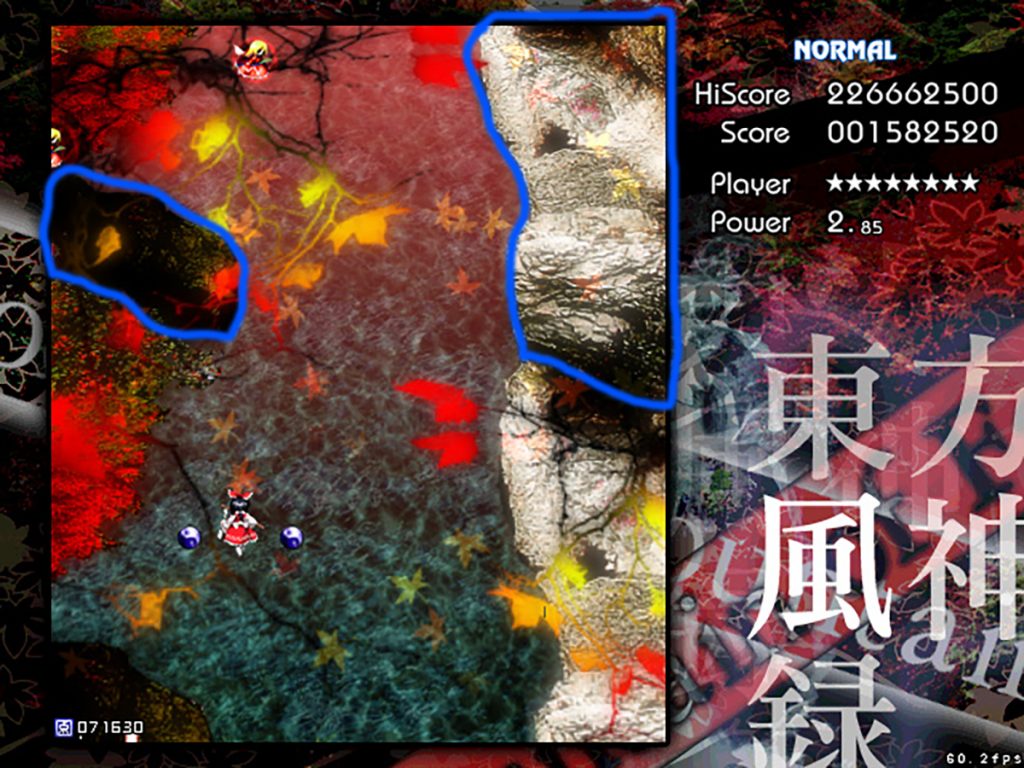

『東方風神録』3面で妖怪の山の渓谷として背景に使用されているのは、猿橋の下を流れる桂川の岩場だと思われます。画像の風景は、猿橋の上から西側方向(新猿橋がある方向)を眺めると確認できます。Twitterで「猿橋 風神録」などの単語で検索すると、多くの東方好きな人たちが現地を訪れた様子を写真付きで投稿しています。

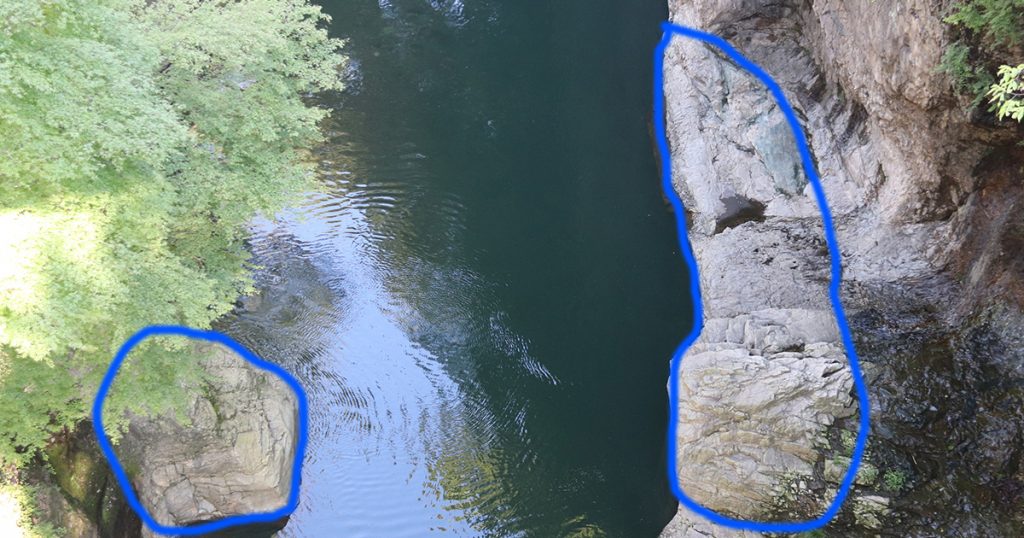

画像で青く囲っている部分の特徴が一致しているように見えるため、この場所が背景の元ネタな可能性が高いと思われます。該当箇所がループして背景として流れています。

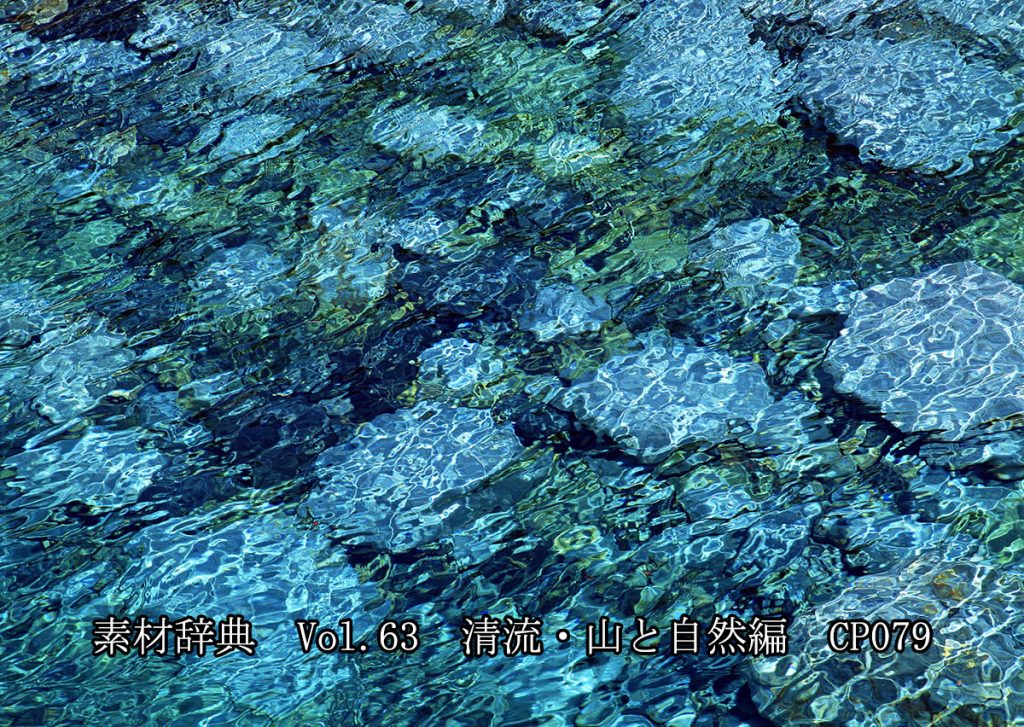

また、水面に関しては別の場所の写真が合成されているようです。『素材辞典』シリーズが東方の背景として多く採用されているため、おそらくは『Vol.63 清流・山と自然編 CP079』だと思われます。説明書きによると、富山県にある早月川の川面と記載されています。

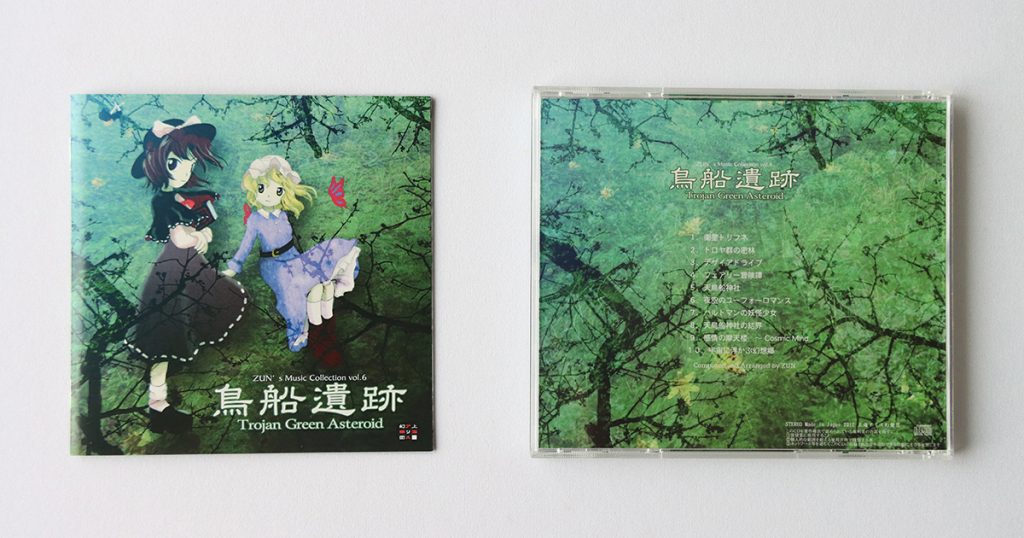

『鳥船遺跡』のジャケットなどにも、山梨の風景が使用されています。複数の画像が重ねられているので複雑になっていますが、『素材辞典 Vol.76 樹木-豊かないのち DC049』の倒木部分が採用されています。ブックレットの裏表紙を見ると、一番わかりやすく判別できます。

この倒木写真は南アルプス市にある「櫛形山」で撮影されています。様々な登山ルートがある櫛形山ですが、道路の関係で一番訪れやすいのが「中尾根登山道」です。登山道付近であるレストハウス伊奈ヶ湖の駐車場まで二車線の車道を使えますが、他の登山道入口までだと自動車同士のすれ違いが困難な道路を通ります。

素材写真が具体的にどこなのかは不明ですが、中尾根登山道を歩き始めてすぐの場所で、同じような苔が生えた倒木を目にすることができます。自然の写真なので全く同じものに出会うのは不可能ですが、櫛形山に行けば鳥船遺跡ジャケットに似た風景が数多く広がっています。

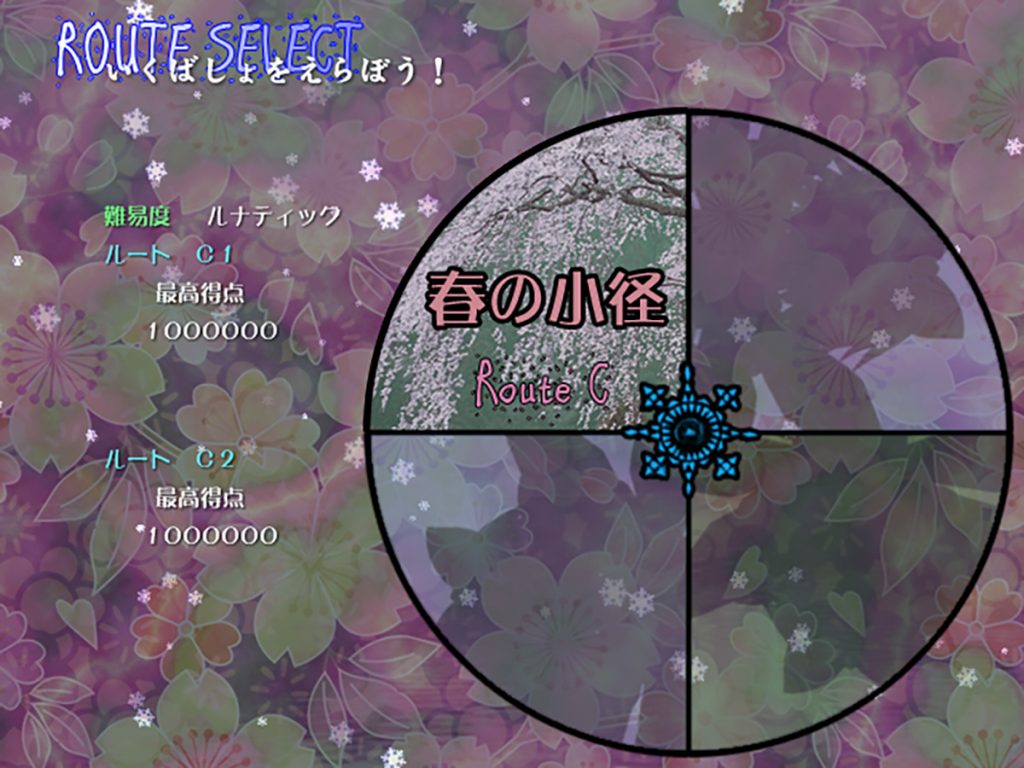

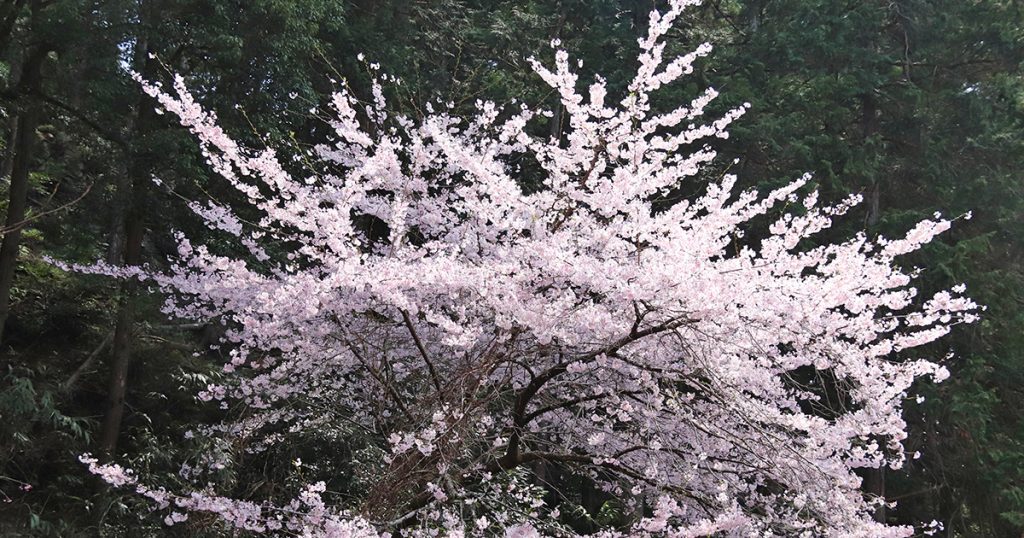

『妖精大戦争』のルート選択では、山梨で撮影された桜が背景として使用されています。ルートCを選ぶ際、背景に表示されているのは『素材辞典 Vol.37 富士山・桜編 AM034』。

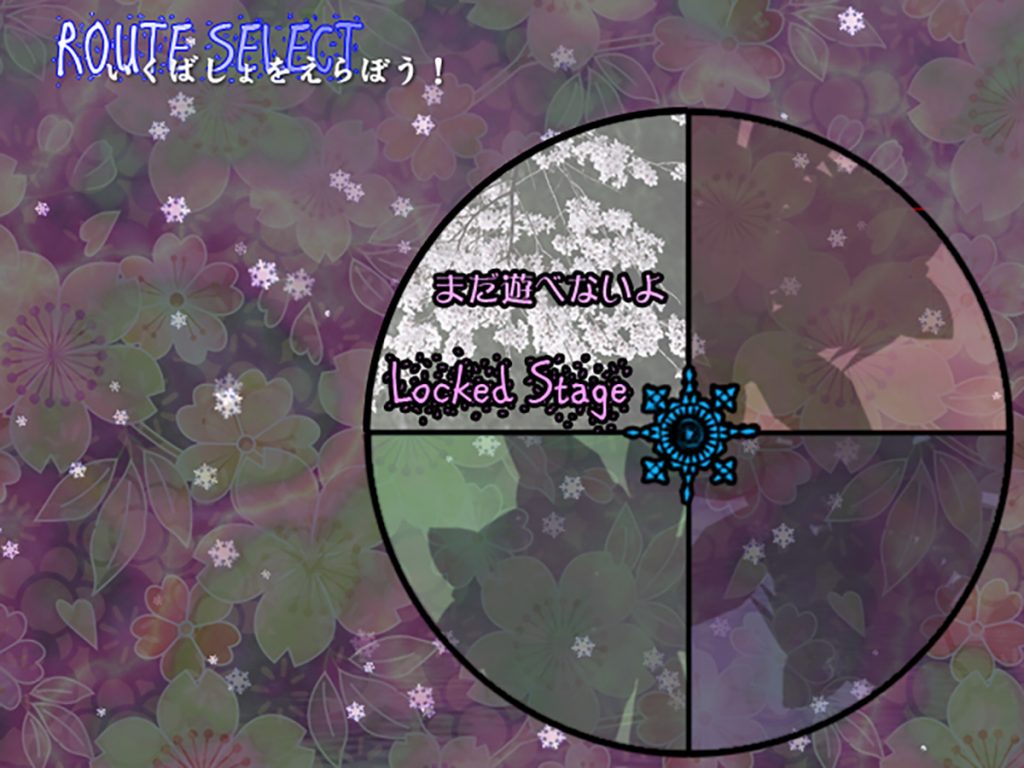

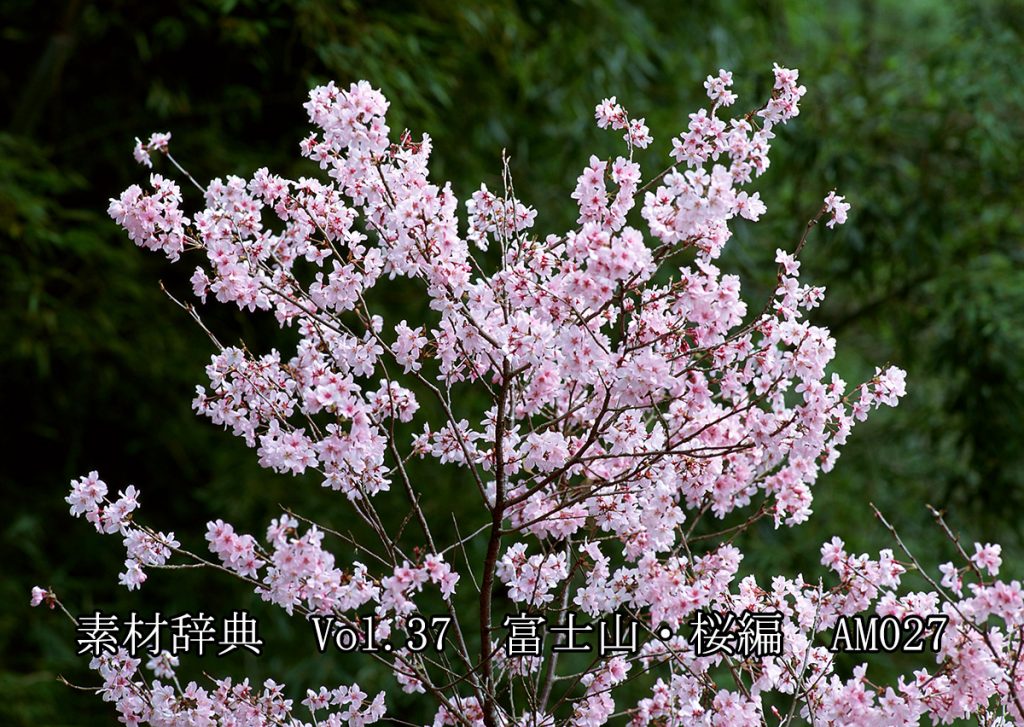

EXステージ(画像は未解放時のものです)を選ぶ際、背景に表示されているのは『素材辞典 Vol.37 富士山・桜編 AM027』。

これらふたつの写真の撮影地は南巨摩郡と記載されていますが、それ以上の具体的な情報は不明です。南巨摩郡には桜の名所とされる場所がいくつもあるため、あくまで筆者の推測になりますが、「身延山」で咲いている桜かもしれません。身延山久遠寺の本堂付近に隣接している「西谷」は数多くの桜が咲き誇り、毎年多くの人々が訪れます。

特にルートC選択時の桜のように、山の木々が背景となる桜が撮影可能なのが身延山の魅力です。素材辞典に収録されている画像に限った話ではありませんが、写真素材が撮られた場所は観光名所であることが珍しくありません。全国でも有数の桜の名所であることを考えると、筆者としては可能性があると思っています。

東方Project公式マガジンである『東方外来韋編 弐』にも山梨の桜が使用されています。過去作品紹介特集のページで『東方妖々夢』をイメージさせる画像として、韮崎市の「わに塚の桜」が選ばれています。1枚目の画像の左端で人が集まっている付近から望遠レンズなどで撮影すると、東方外来韋編に載っている2枚目の画像のようになります。

わに塚の桜はエドヒガンであり、これは墨染桜(西行寺幽々子の曲名やスペルカードの元ネタ)の品種である姥彼岸の別名にあたります。また、東方外来韋編に載っている画像ではよく見えませんが、桜の背後には八ヶ岳(妖怪の山の元ネタ)がそびえています。加えて、この桜の下には過去に王の亡骸が埋葬されています。東方らしい要素を複数持ち合わせており、東方妖々夢的な雰囲気を感じたい場合にはおすすめの場所です。

『東方憑依華』で変化「二ッ岩家の裁き」を受けた依神紫苑は蝶の姿になります。この蝶は外見的特徴から、日本の国蝶である「オオムラサキ」が元ネタだと思われます。オオムラサキは九州から北海道までのほぼ日本全土に生息しているのですが、近年は環境の変化で生息地が少なくなっています。しかし、「北杜市オオムラサキセンター」という施設では標本という形式ではありますが、変身後の紫苑と同様な姿をいつでも見られます。妹の依神女苑が変身した姿だと思われる「ヨナグニサン」の標本も目にすることができます。

施設のある北杜市(長坂町)は、オオムラサキの生息地として日本一だといわれています。6月中旬から7月に羽化をしますので、オオムラサキセンター敷地内にある生態観察施設「びばりうむ 長坂」で動いている姿を見ることも可能です。また、館外である自然公園にもオオムラサキが観察できる木があります。都合が良ければ、ぜひその時期に訪れてみてください。

住所・アクセス

猿橋

山梨県大月市猿橋町57付近最寄り駅:

猿橋駅(JR中央本線)

出口より約1.5km 徒歩19分程度

櫛形山(レストハウス伊奈ヶ湖)

山梨県南アルプス市上市之瀬1760中尾根登山道まで徒歩ですぐ

鉄道やバスでのアクセスは厳しい

最寄りの高速ICは南アルプスIC

身延山(身延山久遠寺)

山梨県南巨摩郡身延町身延3567

本堂近くから斜行エレベーターに乗ると桜が多い西谷地区最寄り駅:

身延駅(JR身延線)

出口より約4.5km 徒歩57分程度

山交バスで12分程度

わに塚の桜

山梨県韮崎市神山町北宮地624最寄り駅:

韮崎駅(JR中央本線)

出口より約3km 徒歩38分程度

韮崎市営バス円野線で武田八幡入口(最寄りバス停)まで13分程度

降車後に約360m 徒歩5分程度

北杜市オオムラサキセンター

山梨県北杜市長坂町富岡2812最寄り駅:

日野春駅(JR中央本線)

出口より約1.1km 徒歩14分程度開館時間 9:00~17:00(入館は16:30まで)

夏と冬は時間後が前後する

定休日 月曜日 祝日の翌日や年末年始も休み

夏季は無休(7月下旬~8月)

入館料 420円

後書き

本記事をご覧いただきありがとうございました! 今回の記事をもちまして、全5回における甲信越聖地巡礼記事を締めくくらせていただきます。

紹介した地域は、関東平野育ちの筆者にとって山が身近に感じられ、何度も行きたくなる場所です。無何有郷に見えるという幻想郷らしさを味わってみたくて惹かれているのかもしれません。一連の記事が甲信越を訪れるきっかけになったのならば幸いです。

今後なんらかの機会で、また聖地巡礼記事を書くかもしれませんが、その際はよろしくお願いします。繰り返しになりますが、記事を読んでくださった皆様に感謝申し上げます!

富士を望む山梨の旅――東葉旅人の聖地巡礼手引き おわり