ねんがんの新刊を手に入れるぞ!ーー同人誌即売会・サークルチェックのすすめ

東方イベントのサークルチェックと当日の動き方

※この記事は筆者のブログ記事「東方イベント サークルチェックと当日の動き方(https://soysource651.hatenablog.com/entry/2025/05/25/221353)」を加筆・修正したものです。

こんにちは。醤といいます。普段は各地の東方イベントに参加し、同人誌を買い漁っています。

「同人イベントへの参加方法」は多くのイベント運営がていねいに説明していますし、「同人誌の作り方」や「サークル参加の方法」に関する解説も、記事や動画などが多数作られています。

でも、予算の許す限りたくさん物を買いたい一般参加者に向けた「サークルチェックの方法」や「同人誌即売会中の動き方」を最後まで解説したものはない気がしたので、その辺を解説できたらいいな、という記事です。

方法論は人の数だけあり、これに正解というものはないので、たまたま目に入った人が今後イベントを回る際の参考にしてくれれば幸いです。

ちなみに、筆者が春例大祭で買い回るサークル数は概ね50〜60ぐらいです。

企業やいわゆる「壁サークル」は数軒しか行かないので、その辺を考慮した上で読んでもらえるといいかと思います。

サークルリストを作る意味

そもそもの話として、なぜ同人誌即売会に合わせてサークルチェックリストを作る必要があるのでしょうか。それは「イベントを楽しむため」です。

大型の即売会には、500~1000以上という膨大な数のサークルが参加します。現地に行って「さて、◯◯さんはどこ?」と探そうとしても、遊園地やデパートのように「◯◯さんのショップはあっち!👉️」みたいな看板がところ狭しと並んでいるわけではありません。

なので、事前に「自分の狙っているものがどこにあって、それは会場のどのあたりにあるのか」を調べておく必要があります。これが同人誌即売会における「サークルチェック」です。

もちろん、即売会参加にあたってサークルチェックはマスト、というわけではありません。ただ、何回か即売会に参加した人であればあるほど、目の前で欲しかった作品が売り切れて手に入らなかったり、イベント終了後にとてもいい作品の存在を知り、買いそびれたことを後悔する経験が増えてくるかもしれません(買いそびれはどれだけ準備してもおきますが……)。

この記事は、そういった「即売会をもっと効率的に回って、欲しいものをより多く手に入れたい」という人向けの内容だと思ってください。

サークルチェックの方法

サークルリストに載ってるSNSを見る

即売会の開催が近づくと、イベント公式ホームページに「サークルリスト」が掲載されます。

このリストには、サークル名やペンネームとともに、個人やサークルのSNSアカウントやHPのURLも載っています。ここを順番に見て、当日の頒布物の情報を確認していきます。ただし、リンクがない場合もあるので、その場合はサークル名やペンネームで検索するといいでしょう。

SNSには告知以外にも、原稿の進捗をアップしている人がいるので、チェックの参考になります。「脱稿」とか「入稿」というワードが入った投稿があれば(おそらく、ほぼ、おおむね)間違いなく新刊が出るでしょう。

pixivで検索する場合は、イベントが近づくにつれて告知やお品書きのアップが増えるのを頼りにするとよいでしょう。開催の1〜2週間ぐらい前から「(イベント名)」で検索するといい感じに情報収集ができます。

音楽サークルの場合は、個別のYouTubeチャンネルにて「新作クロスフェード(全曲を視聴できる動画)」を上げることが多いので、チャンネルの更新通知機能(🔔ボタン)などを活用すると良いでしょう。

【C106東方アレンジまとめ】コミックマーケット106で頒布される“東方アレンジCDの試聴まとめ”が『東方音楽歴』より到着!

コミックマーケット106新譜のクロスフェードまとめ

※東方我楽多叢誌ではイベント直前にクロスフェードまとめ記事を掲載しておりますので、ぜひこういった記事もご活用ください(東方我楽多叢誌編集部)

また、SNSではありませんが、メロンブックスなどの同人ショップで「東方Project」や「(イベント名)」で検索し、新着商品も見ておくといいでしょう。告知より同人ショップへの登録の方が早いこともよくあります。

個人のホームページは更新が止まっている人がほとんどなので、見なくてもあまり支障はありません。ただし、活動報告をホームページでのみ行うようなサークルもごく少数存在します。

チェック開始は早すぎても遅すぎてもイマイチ

新刊についての告知は、ほとんどの場合、イベントの2週間〜5日前に投稿されます。1ヶ月前に告知するところや、告知が前日・当日になるサークルは少数派です。なので、サークルチェックはサークル配置の公開後か、イベント2週間前のどちらかで始めるとちょうどいいと思います。

ただし、当日スペースに並ぶ頒布物をまとめたリスト、いわゆる「おしながき」の公開は新刊告知より後になることが多く、前日になることもよくあります。過去のイベントで頒布された作品目当てで行く場合には注意が必要です。

事前チェックする暇がない時は……

イベント前にチェックする時間が取れない人もいると思います。そういう時は、上で述べた「pixivでイベント名検索」や「メロンブックスで東方の新着商品を見る」が非常におすすめです。リストを総ざらいする必要もないので、少ない時間を有効活用することができるでしょう。

実際の流れ(例:第二十ニ回博麗神社例大祭の場合)

では、筆者が実際にやっているサークルチェックの流れを紹介します。

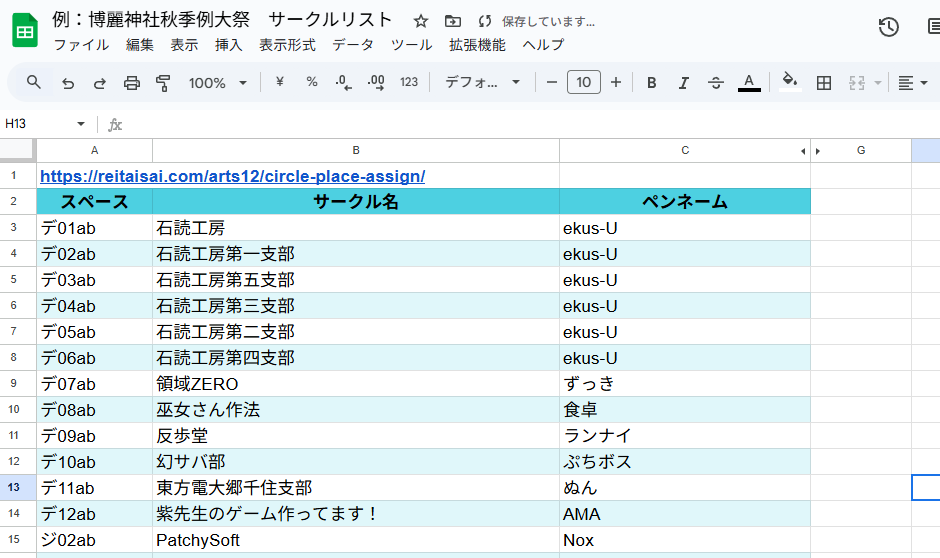

(1) サークル配置が公開されたら、表をコピーしてスプレッドシートに貼り付け

貼り付けたらシートの左側にチェック用の列を作っておきます。筆者の場合、イベントの規模感を掴むため、総サークル数とスペース数の集計もしています。

(2) いつも買ってるところ、好きな絵描き、気になるところ…などのサークルを緩めの基準で仮チェック

・左のチェック用列に「1」や「○」など分かるように入れます。チェックボックスを使ったり、セルを色塗りしてもいいでしょう。

・タイムラインを見ていて流れてきた告知の内容が面白そうなら追加でチェックを入れます。

・基準を緩めにするのは見落としを防ぐため。後から「あれなんだっけ…」と思い出すのはかなり大変です。

(3) カタログ入手、またはWEBカタログ公開後、サークルカットを見ながら仮チェックの見直し

・サークルカットは当日の頒布物がどんな内容なのかを示した画像です。申し込み時点での予定なので、内容は変わることもままあります。

・サークルカットの内容をみながら、チェックを追加したり外したりします。この頃からpixivに新刊の表紙やサンプルが徐々に増えてきます。

・イベント公式のサークルリストページにはだいたいSNSのリンクが付いているので、実本のカタログで気になったところをWebのリストで改めて見に行ったりもします。

(4) サークルチェックツール(後述)が対応したらスプレッドシートからツールにリストを手作業で移行

・チェックツールには(サークルが申込時に登録していれば)SNSのリンクがあるので、頒布物のチェックが簡単になります。

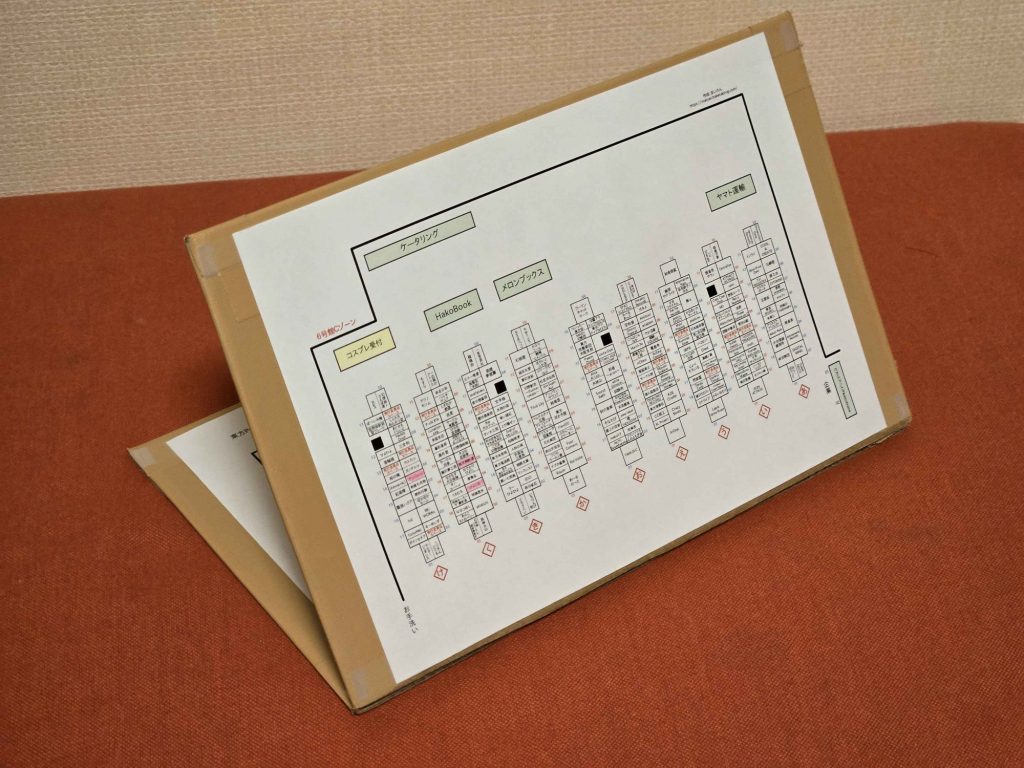

・また、このあたりでサークル名入り配置図(こちらも後述)が公開されるので、印刷しておきます。

(5) 告知がだいたい揃ってくるであろうタイミングであらためて、全サークルを一通りチェック

・筆者の場合はグッズ島・音楽島をほとんど回らないので、基本的に漫画イラスト島だけローラーでチェックしています。

・総ざらいのチェックは概ね1週間前ぐらいから始めます。この頃から頒布物の告知が出揃ってくるからです。

・ここでチェック数が多くなりすぎた場合、買う基準を厳しくして許容範囲まで減らすこともあります。

(6) 当日会場に持っていく用の配置図を作る

・サークル配置図を印刷し、リストを見ながら実際の場所に蛍光ペンなどでマークします。

・iPadやスマホを使う事もできますが、物理マップのほうが個人的にはすぐ見れるので利便性が高いです。

・その後も定期的にSNSなどをチェックして、見落としがないか確認します。

・直前まで告知が来ないサークルもあります。このような場合「告知待機枠」としてチェックだけしておき、頒布物が分かったら配置図にマークするか決めます。

・サークルによっては当日現地でスペースを見ないと確認できないこともしばしば……

チェックに使うツール

イベント公式のサークルリストと紙のカタログ以外でサークルチェックに用いるツールを紹介します。ここに挙げたもの以外にも使えるものはあるので、自分が使いやすい方法を探してみてください。

Googleスプレッドシート

https://workspace.google.com/intl/ja/products/sheets/

・みなさんご存知Googleの無料サービス。主に他ツールが対応する前に使います。

・サークルリストは表形式でアップされることが多いので、これをシートにコピペして体裁を整えれば立派なチェックツールの完成です。

・チェック作業には直接関係ありませんが、関数が使えるので各種集計にも向いています。

・使い慣れている人はExcelでももちろんOKです。

hamp

・ここ数年普及しつつあるWEBカタログ。「スマートカタログ」を名乗っており、イベントによってはhampでサークル申込を受け付けていたり、サークル自身でお品書きを登録できたりもします。

・利用できるのは「hampに登録しているイベント」のみになります。

・サークルカットが載っているのでチェックしやすく、チェックを反映したサークル名入り配置図も見られます。WEBカタログ自体は他にもありますが、これが一番使いやすいと思っています。

・チェックリスト機能が充実しており、「一旦チェックしたがやっぱりやめたサークル」や、イベント当日用に「もう行ったサークル」を見ることもできます。

・一方、メモ機能や色分け機能がないため、リストが数十件に達する場合はちょっと使いにくいかもしれません(個人の感想です)。

・配置図の印刷が必要ないぐらいの小規模なイベントには最適です。

trivial circlecheck

https://trivial-circlecheck.herokuapp.com/

・個人が(たぶん)趣味で運営しているサークルチェックツールです。イベント公式ではありません。チェック機能の利用にはX(Twitter)・Google・GitHubいずれかのアカウントでログインする必要があります。

・機能としては、イベント公式のサークルリストに6色付箋とメモ機能がついた感じです。この6色付箋機能が特に便利で、興味度や告知の有無などで色分けしておくとチェックが非常にやりやすくなります。

・付箋の色を反映したサークル名入り配置図を閲覧・出力したり、一つのイベントで複数のチェックリストを作ったり、リストをCSV形式でエクスポートすることも可能です。

・ただし、比較的大規模なイベントのみ対応しており、全てのイベントで使えるわけではありません。また、hampと違ってサークルカットの掲載もありません。

サークル名入り配置図

・参加サークルや企業、イベント内企画などの名前が書いてある会場図です。イベント運営側が用意していることもあれば、有志が非公式で作っている場合もあります。

・配置番号だけが書かれた会場図だと、一見どこに何のサークルがあるか分かりません。イベントの規模が大きいほど有用になります。

・配置図を印刷し、リストアップしたサークルをマークして当日持ち込みます。筆者は主に参加サークル数が300を超えるような中規模以上のイベントで使用しています。

そもそもの話ではありますが、地図を見ながら歩くと危ないので、次に向かうところだけ覚えて分からなくなったら立ち止まるようにしましょうね。

イベント規模別での考え方

サークル数や一般参加者の数など、イベントの規模によってやるべきことが変わってきます。開催形式によっては当てはまらないこともあるので、イベント公式の参加案内をよく確認しましょう。

なお、ここで言う小規模・中規模・大規模の基準は曖昧なので、必ずしもこの区分が当てはまらないこともあります。

小規模イベント(100サークル未満)

・作品オンリーやキャラオンリーのイベントが多いです。大田区産業プラザPiOや川崎市産業振興会館をはじめ、全国各地で行われます。

・カタログの事前頒布は極めて稀で、大体は現地で購入です(それがそのまま入場券になります)。カタログにサークルカットが掲載されないことも多々あります。

・そのため、基本的にはイベントHPのサークルリストでチェックするしかありません。近年はhampでWEBカタログを公開しているイベントもあります。

・サークル数が少ないので、1週間前〜前日にチェックすれば問題ないことがほとんどです。気になる頒布物の情報が早めに流れてきたら、どこかにメモしておきましょう。

・当日用に名入り配置図を用意する必要は(基本的には)ありません。適当なメモ用紙かスマホのメモアプリなどに配置番号とサークル名を書いてくればOK。hampが使えるイベントならそれでもいいでしょう。

・規模が小さいので、事前チェックを行わず全てのスペースを順番に見て回る、いわゆる「ローラー作戦」でもどうにかなります。

中規模イベント(100サークル以上)

・この規模からはオールジャンルイベント、または作品・キャラオンリーの複合イベントとなります。東方以外の作品との合同開催になっていることも。近年の東方イベントでは、東方名華祭や秋の京都合同イベントなどが該当します。

・カタログ事前頒布はあったりなかったりするので、当てにしない方が無難です。イベントHPのサークルリストでチェックする前提でいたほうがいいでしょう。

・体感ですが、2週間〜10日前ぐらいからチェックするといい感じです。万全を期すなら配置公開後すぐ始めましょう。ちなみに、先述の「trivial circlecheck」はこのぐらいの規模から対応し始めます。

・チェックしたサークルの数によっては、名入り配置図を自分で書いて用意します。20箇所ぐらいあるなら持っていったほうがいいと思います。

・ローラー作戦も使えなくはないですが、規模がそれなりに大きいため大変です。あまりおすすめはしません。

大規模イベント(1000サークル以上)

・東方イベントでは春・秋の例大祭と紅楼夢が該当します。

・紙のカタログは通販等で事前頒布されます。WEBカタログも公開されることが多いです。

・イベントHPのサークルリストのみでチェックしてもいいですが、数が多すぎるのでツールの方がやりやすいと思います。

・購入する量にもよりますが、最低2週間前にはチェックに着手したほうがいいでしょう。個人的にはサークル配置が公開されたらすぐ始めるべきだと思います。

・数十サークルを逃さず買い回りたいなら名入り配置図は必須です。そうでない場合も迷子防止に持っておくことをおすすめします。

・参加者が非常に多く移動するだけでも大変なので、基本的にローラー作戦は使えません。チェックする時間がなかった時の最終手段です。

コミックマーケット

・特殊なので独立項目としました。

・イベント全体としては超超大規模ですが、東方サークルに限って言えば中規模〜大規模(500〜1500サークルぐらい)となります。

・サークルチェックは専用の「コミケWEBカタログ」が最も簡単かつ手軽です。hampに色分け機能がついたような感じで使い勝手も悪くありません。クレジットカードによる月額課金が必要な有料サービスなので、筆者はいつも開催3週間ぐらい前からコミケ当日までの間だけ課金しています。

・紙のカタログもありますが、全日程のサークルカットが載っており非常に分厚いです。東方だけを目的とする場合にはあまりおすすめできませんが、コミケWEBカタログを使えない人には必要となるでしょう。

・名入り配置図はないので、諦めるか自分で作るしかありません。チェックを反映したサークル名の無い配置図であれば、WEBカタログの機能で出力できます。

・買い回り方法は大規模イベントのものを踏襲すれば問題ないと思います。近年の東方島はそこまで混まないので、しっかり準備しておけば快適に回れるはずです。

当日の動き

ここではイベント当日の買い回り順、いわゆる「動線」について考えてみます。人によって優先すべきものは違うので、参考程度に見てください。

最初に買いに行くのは…

まず、リストアップしたサークルの中から売り切れが早そうなところをピックアップしてみましょう。筆者の基準は以下の通りです。

【優先するところの例】

・原作(最重要)

・色紙・原画などの一点物

・数が少なそうな手製のグッズや立体物

・個人的に絶対欲しいサークル

・その他、コレまでの傾向で売り切れが早そうなサークル

逆に、優先順位を下げてゆっくり行っても問題ないサークルもあります。

【優先度を下げてもいいところの例】

・総集編(おおむね発行部数が多めなため)

・成人向けの新刊

・ベテランサークルの新刊(セットではないもの)

・委託で後日手に入ればいいもの

数年前までは聖地巡礼系サークルの本もゆっくり行って問題ない部類に入っていましたが、ここ最近はかなり完売が早くなる傾向にあります。どうしても欲しいものは優先順位を上げた方がいいでしょう。

一点物について

色紙や原画といった一点限りの頒布物は、人によって頒布方法が異なります。多くの場合イベント開幕から普通に頒布しているので、どうしても欲しい場合は真っ先に行く必要があります。

一方で、開幕1〜2時間後から頒布するようなところの場合は、始まるタイミングに合わせて向かうことになります。抽選やオークションなど応募が必要なタイプの場合、締め切り時間までに札を入れに行けば大丈夫です。

これらの頒布方法については、だいたいお品書きと一緒に告知されます。狙っているサークルのSNSをよく確認しておきましょう。頒布方法についての告知がない場合、開幕から普通に頒布されると思っておけば問題ありません。

ドールやフィギュアなど一点物のグッズも同様のやり方で対応できるでしょう。

「売り切れが早そうなサークル」とは

会場をどのように回るか

筆者がどう立ち回っているかの紹介です。欲しいものにもよるので、参考程度にしてください。

小規模イベントの時

・優先度を高く設定したところから順番に回ります。それだけ。会場の規模が小さくサークル数も少ないので、多少雑でもなんとかなります。

・一方、サークル側も参加者が少ない前提で準備するため、完売ペースが早いこともあります。特にキャラ・作品オンリー単独開催の場合、気合の入ったグッズを極少数作るサークルもいて、そのようなところはすぐに完売してしまいます。

・色紙類は、抽選やオークションでなければ開幕10分以内に消えるものと考えましょう。

・サークルとの交流はしやすく、最もスケブを頼みやすい規模感のイベントかもしれません。

中・大規模イベントの時

・300サークルを超える場合でも、小規模イベントとほぼ同じ回り方になります。

・まずは優先度を高めに設定したところへ行き、終わったらそれ以外にチェックしたところを回ります。

・自分の場合は原作→1点物→それ以外という感じです。まず完売が早そうなところへ向かい、その後は優先度順か、端の島から順番に。

・サークルによっては、列が非常に長くなっていることがあります。ぱっとみて、在庫が潤沢にありそうなところであれば、後回しにした方がスムーズに回れるかもしれません。

・気力と体力が残っていれば、最後に会場全体をローラーで見て回り、買い忘れがないか確認します。

・人混みをかき分けて本を買い回ると想像以上に体力を消耗するので、必ず昼食などの休憩を挟みましょう。定期的な水分補給も忘れずに。

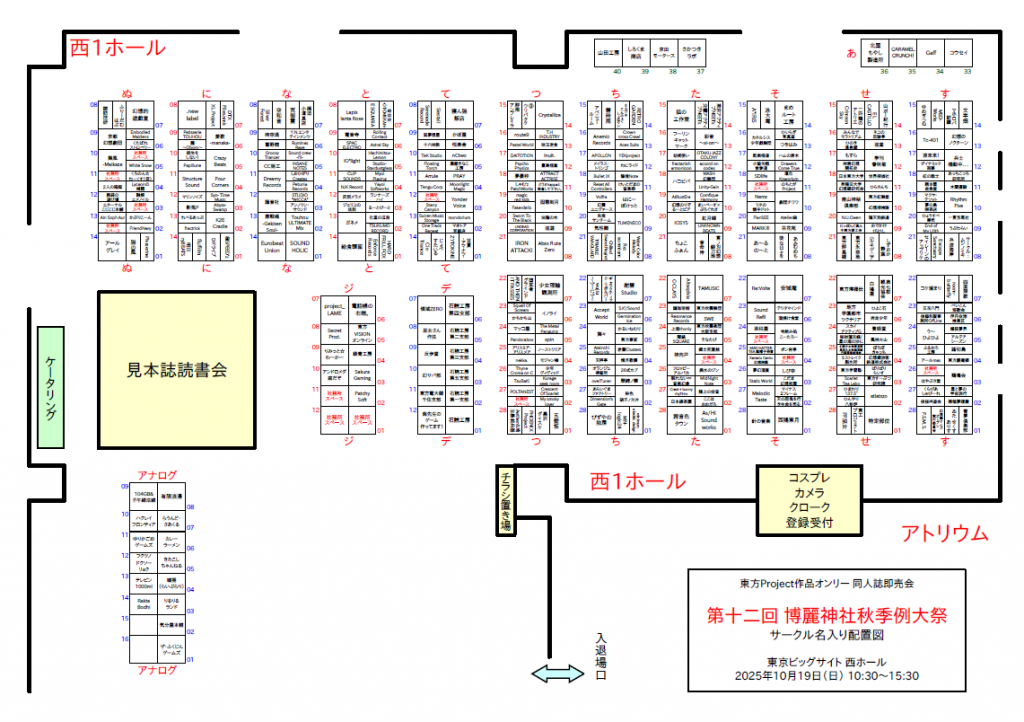

架空の配置図で考えてみる

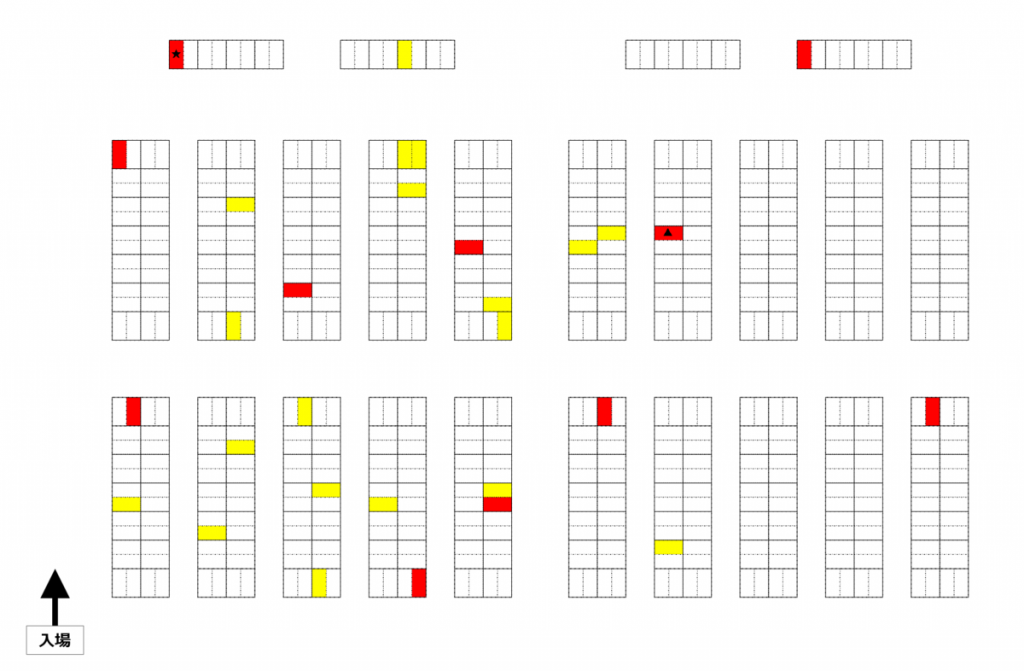

よくある同人イベントっぽい配置図を作ってみました。頒布物の情報がないので実例としてはイマイチかもしれませんが、思考実験にどうぞ。

設定は以下のとおりです。

・赤は優先度高めのサークル、黄色が次点のサークル。

・赤の中でも★のついているところが最も優先度が高く、次点は▲。

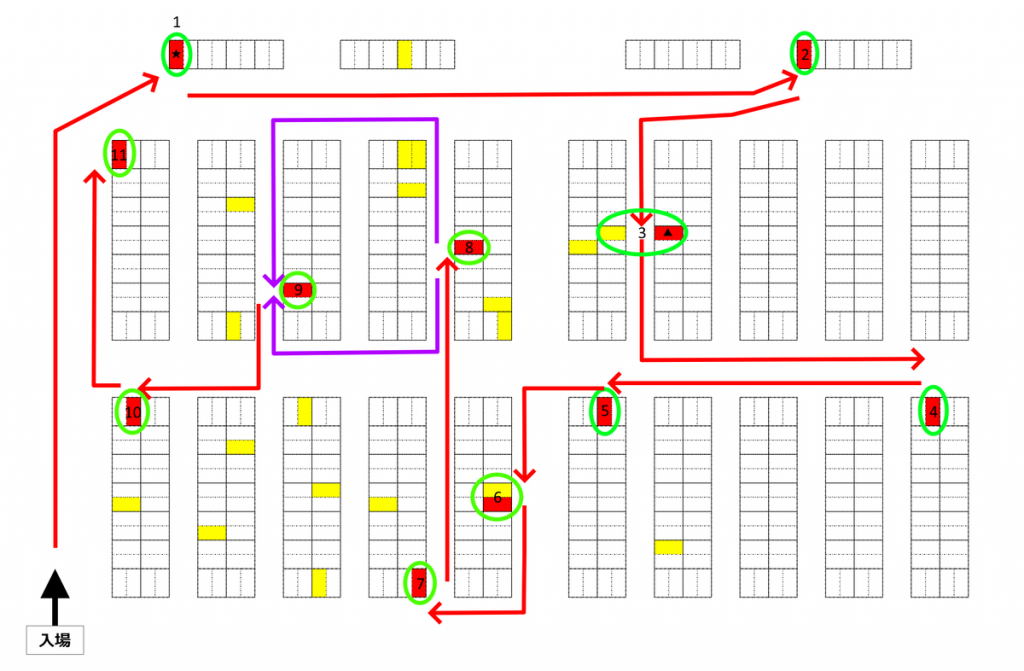

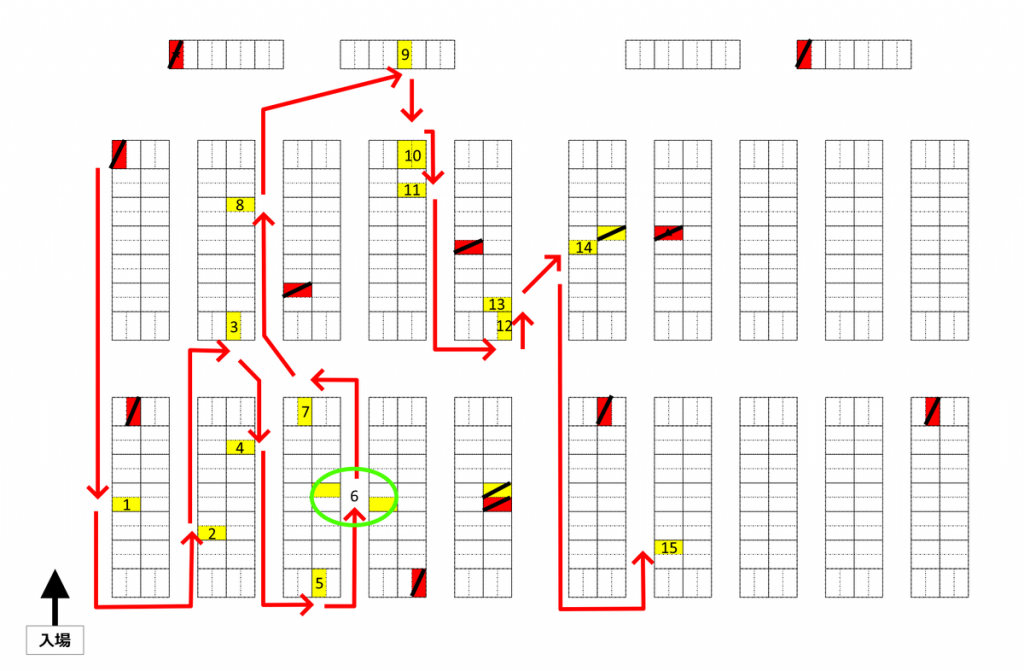

筆者案

実際の即売会でここまで細かくルートを組んだりはしていませんが、だいたいこんな感じで回ると思います。

①赤回収

・まず優先度高の★サークル(1)へ行き、その後▲ではなく右上の赤(2)へ向かう。赤の中でも右上が遠く、後から回るとちょっと面倒くさいためです。

・次に▲へ向かいますが、後から楽になりそうなので、この時に対面の黄色もついでに寄ってしまいます(3)。その後は中央通路を往復する形で赤を2件(4・5)回収。

・中央通路を曲がった先の赤・黄の並び(6)を両方回収したら、矢印の通り進んで赤2件(7・8)へ。

・その後は混み具合で紫の矢印上下どちらかに進みます。下矢印方向に引き返すのが距離的には近いが、人の流れによってはそのまま上矢印の方向に進んだ方がいい場合もある。

・最後に残った赤2件(10・11)を回収し、前半戦終了。

②黄色回収

・残りは端から順番に黄色を回収していくだけです。

・黄色の中で優先順位を付けてその順番に回ってもいいでしょう。その場合は赤の時と似たような考え方でルートを組みます。

・最低限の目標は達成できているので、マークしていないサークルを見ながら回ってもいいかもしれません。

終わりに

ここまでサークルチェックと当日の動き方について書いてきましたが、紹介したのは筆者の経験に基づく一つの例にすぎません。人それぞれのやり方があると思うので、たくさんイベントに参加して自分に合った方法を見つけてほしいと思います。

特にサークルチェックは、人によって欲しいものが違う以上、誰がやっても違う結果になります。友人や知人とチェックリストを共有したりすると、今まで知らなかったサークルやジャンルを見つけることができて、よりイベントを楽しめるようになるかもしれません。

ぜひ、サークルチェックにチャレンジして、良い同人誌即売会ライフを送ってみてください。

ねんがんの新刊を手に入れるぞ!ーー同人誌即売会・サークルチェックのすすめ おわり